In einer gemeinsamen Erklärung haben über 30 zivilgesellschaftliche Organisationen und Anwaltskammern in der Türkei die sofortige gesetzliche Anerkennung des Rechts auf Hoffnung gefordert. Diese Forderung wurde am Montag bei einer Veranstaltung in den Räumen der Istanbuler Stiftung für Gesellschaft und Recht (TOHAV) öffentlich gemacht.

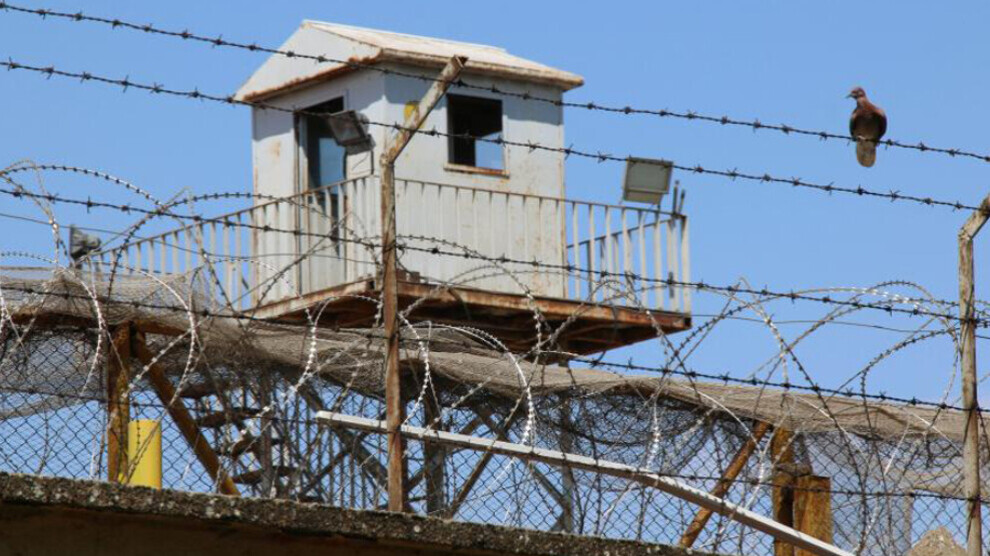

Im Zentrum steht die Kritik am bestehenden Strafvollzug in der Türkei, der es Gefangenen, die zu verschärfter lebenslanger Haft verurteilt wurden, faktisch unmöglich macht, jemals freizukommen. Die Plattform betonte, dass eine Änderung dieses Systems nicht nur eine rechtliche Verpflichtung sei, sondern auch ein unverzichtbarer Schritt für gesellschaftlichen Frieden und die Achtung der Menschenwürde.

Hoffnung ist ein Menschenrecht

Eren Keskin, Ko-Vorsitzende des Menschenrechtsvereins IHD, erinnerte daran, dass die Türkei nach der Verhaftung des kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalans die Todesstrafe abgeschafft habe. Heute jedoch komme das Regime der verschärften lebenslangen Haft einem anderen Typ von lebenslanger Auslöschung gleich: „Das Recht auf Hoffnung ist keine Gnade – es ist eine Notwendigkeit. Als Unterzeichnerin der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist die Türkei verpflichtet, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) umzusetzen.“

Juristische und politische Dimension

Serkan Kılıç von der Vereinigung freiheitlicher Jurist:innen (ÖHD) kündigte an, dass im Falle weiterer Untätigkeit eine Beschwerde beim Ministerkomitee des Europarats eingereicht werde. Destina Yıldız, Ko-Vorsitzende von TOHAV, verwies auf das EGMR-Urteil „Öcalan (2)“ aus dem Jahr 2014, das festhält: Wer zu lebenslanger Haft verurteilt ist, muss eine reale Chance auf Überprüfung und gegebenenfalls Freilassung erhalten. Das derzeitige System, das verschärfte lebenslange Haft ohne Aussicht auf Entlassung vorsieht, verstoße gegen Artikel 3 der EMRK, der Folter und unmenschliche Behandlung verbietet.

Yıldız erklärte weiter: „Betroffene werden unter Bedingungen des extremen Isolation gehalten, verlieren ihre sozialen Bindungen und werden zu lebenslanger Einsamkeit verurteilt. Diese Praxis raubt ihnen das Recht, je wieder als vollwertiges Mitglied in die Gesellschaft zurückzukehren.“

Kritische Lage und internationale Beobachtung

Trotz klarer Urteile des EGMR hat die Türkei bislang keine Reformen eingeleitet. Im September dieses Jahres wird der Ministerrat des Europarats den türkischen Strafvollzug erneut prüfen. Yıldız verwies darauf, dass derzeit über 4.000 Gefangene unter dem Regime der verschärften lebenslangen Haft leiden. Um den Anspruch auf einen demokratischen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten, müsse die Türkei dringend handeln. Dazu gehöre, dass die ein unabhängiges und regelmäßiges Überprüfungssystem einführt, Reformen des Straf- und Strafvollzugsrechts im Einklang mit internationalen Menschenrechtsnormen durchführt und sich die Achtung der Menschenwürde in Haftanstalten auf die Fahne schreibt.

Yıldız betonte, dass die Diskussion um das Hoffnungsrecht nicht nur juristische, sondern auch gesellschaftliche und politische Dimensionen habe: „Die Anerkennung des Rechts auf Hoffnung bietet eine historische Chance für Demokratisierung und gesellschaftliche Versöhnung. Niemand darf seines Rechts auf Hoffnung und der Chance auf Wiedereingliederung beraubt werden.“

Zum Abschluss rief sie die gesamte Gesellschaft – politische Parteien, Parlamente, zivilgesellschaftliche Organisationen und Bürger:innen – auf, gemeinsam für die Abschaffung der verschärften lebenslangen Haft und die gesetzliche Verankerung des Rechts auf Hoffnung einzutreten.

Unterzeichnende Organisationen

Neben vielen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen wie dem IHD, dem Frauenverein Rosa, dem ÖHD und der Menschenrechtsstiftung Tahir Elçi gehören auch zahlreiche Anwaltskammern, unter anderem aus Amed (tr. Diyarbakır), Wan (Van), Şirnex (Şırnak), Êlih (Batman) und Agirî (Ağrı) sowie ärztliche Vereinigungen zu den Unterstützenden der Erklärung.