Kein Vergeben, kein Vergessen

Neun Jahre sind vergangen, seitdem die türkische Armee in den „Todeskellern von Cizîr“ mindestens 177 Menschen ermordet hat. Der Straflosigkeit der Urheber dieses Kriegsverbrechens wurde noch immer kein Ende gesetzt. Zum Jahrestag des Massakers fand in der kurdischen Stadt im Südwesten der Provinz Şirnex (Şırnak) eine Gedenkveranstaltung statt, zu der der Solidaritätsverein von Familien von Gefallenen (Mebya Der) eingeladen hatte. Unter den Teilnehmenden waren Angehörige der Getöteten sowie Aktive und Handelnde aus Politik und Zivilgesellschaft.

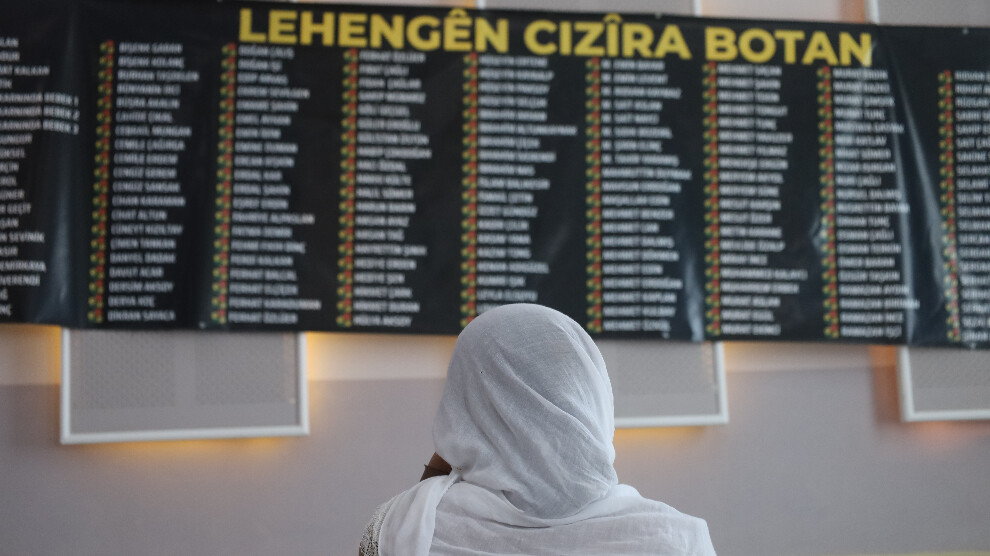

Im Zentrum der Veranstaltung stand die Forderung nach Gerechtigkeit und Frieden – auch im Hinblick auf die Gespräche der DEM-Delegation mit dem auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftierten PKK-Begründer Abdullah Öcalan, die von der kurdischen Gesellschaft als wichtig für einen möglichen neuen Friedensprozess angesehen wird. Egal wann oder wohin die Köpfte schwenkten oder in welche Richtung die Anwesenden in dem Veranstaltungssaal blickten, sahen sie die Namen der „Lehengên Cizîra Botan“, der Heldinnen und Helden von Cizîr. Die Namen der Toten waren auf einem meterlangen Transparent zu lesen, das an die Wände des Saals angebracht war.

Kurdische Friedensmütter tragen weiße Kopftücher als Symbol des Friedens © MA

Kurdische Friedensmütter tragen weiße Kopftücher als Symbol des Friedens © MA

Die Toten sind unser Kompass

„Das Symbol der Orientierung“, sagte Esmer Çıkmaz, die Ko-Vorsitzende der Ortsgruppe von Mebya Der, und zeigte auf das Transparent. Einen Kompass zu haben bedeutete zu wissen, in welche Richtung man blickte, ob es nun Norden, Süden, Osten oder Westen war. „Der Tag heute ist so schwarz wie der Untergrund dieses Transparent. Es wäre endlos, zu erzählen, was mit unseren Kindern in den Kellern von Cizîr geschehen ist. Sie versuchen, uns vergessen zu machen, was geschehen ist, aber es wird ihnen nicht gelingen. Die Schreie unserer Kinder sind noch in meinen Ohren. Der Brandgeruch ist noch in meiner Nase. Sie werden nicht vergessen werden. Wir werden nicht vergessen. Ich hoffe, wir werden schöne Tage erleben. Dafür brauchen wir Gerechtigkeit und Frieden.“ Esmer Çıkmaz hat zwei ihrer Kinder bei den Massakern von Cizîr verloren.

Die Todeskeller von Cizîr

Die „Todeskeller von Cizîr“ – dieser Ausdruck steht für eine Reihe von Massakern, die das türkische Militär am 7. Februar 2016 in Cizîr verübte – in Wohngebäuden, in denen etliche Menschen während einer Militärbelagerung Schutz vor den Kriegsverbrechen des türkischen Staates suchten. Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen sind in Cizîr mindestens 288 Menschen im Verlauf der Belagerung getötet worden – allein 177 von ihnen in den Todeskellern. Während in einigen Kellern die darin schutzsuchenden Personen verbrannt wurden, als das Militär Benzin in die mit Menschen gefüllten Keller leitete, erstürmten türkische Truppen andere Keller und erschossen die Anwesenden. Die Leichen von 14 in den Todeskellern von Cizîr getöteten Menschen sind bis heute verschwunden.

Die erste Ausgangssperre über Cizîr

Am 4. September 2015 verhängte die türkische Regierung über Cizîr eine Ausgangssperre. Es war die erste einer langen, bis heute nicht abreißenden Kette von Ausgangssperren. Während dieser ersten Ausgangssperre griff der türkische Staat mit allen Kräften, die ihm dabei zur Verfügung standen, bis an die Zähne bewaffnet mit konventionellen Waffen, neun Tage lang die Stadt an. Eine Gruppe stellte sich ihnen damals entgegen. 21 Tote, Dutzende Verletzte und Hunderte zerstörte Häuser und Wohnungen hatte der neuntägige Angriff auf Cizîr zur Folge.

Lehengên Cizîra Botanê © MA

Lehengên Cizîra Botanê © MA

Zweite Belagerung in Cizîr

Am 14. Dezember 2015 begann die zweite Belagerung der damals etwa 115.000 Bewohner umfassenden Stadt. 79 Tage lang bombardierte die türkische Armee Cizîr sowohl aus der Luft als auch vom Boden aus. Die Polizei und das Militär nahmen ganze Viertel unter Feuer, zerstörten die Telefon-, Strom- und Wasserversorgung und kesselten mehrere tausend Menschen ein. Bewohner:innen, die in den Kellern ihrer Wohnhäuser Schutz vor den Angriffen suchten, wurden auf grausame Art ermordet. In diesen 79 Tagen sind mindestens 259 weitere Menschen von türkischen Sicherheitskräften getötet worden. Wegen dieser brutalen Vorgehensweise gegen die Verletzten, die sich zu ihrem eigenen Schutz in den Untergeschossen der Gebäude verschanzten, haben sich die Tatorte auch als „Keller des Grauens“ in das Gedächtnis der kurdischen Gesellschaft gebrannt. Die Leichen von insgesamt 177 Menschen, darunter 25 Kindern, wurden aus den Trümmern in den Vierteln Cûdî und Sûr geborgen. Allein in drei Kellern, die der breiteren Öffentlichkeit bekannt sind, kamen jeweils 31, 62 und 50 Menschen ums Leben.

110.000 Menschen vertrieben

Die schwerste Zerstörung wurde in den Stadtvierteln Cûdî, Yafes, Sûr und Nûr angerichtet. 80 Prozent der genannten Viertel wurden dem Erdboden gleich gemacht. Rund 500 Gebäude wurden vollständig zerstört und etwa 2.000 Häuser schwer beschädigt. Nach 20 Tagen wurden 110.000 Menschen mit Gewalt aus der Stadt vertrieben. Daraufhin wurde die Zerstörung ausgeweitet, 500 weitere Häuser wurden von der staatlichen Baubehörde TOKI abgerissen. Die verwinkelten Altbauten wurden vernichtet und an ihrer Stelle etwa 6.500 Wohnungen in militärisch kontrollierten Plattenbauten errichtet.

Ermittlungen werden verschleppt

Obwohl nun neun Jahre vergangen sind, gibt es noch immer keine Fortschritte in den Ermittlungen zu den Todesumständen von über hundert Personen. Die meisten Verfahren wurde eingestellt. In 51 dieser Fälle ist ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof beantragt worden. Weitere vier Verfahren wurden eingefroren und bei 34 Verfahren auf „Nichtzuständigkeit“ entschieden.

Norman Paech: Das, was in Cizîr geschah, waren Kriegsverbrechen

Der Hamburger Völkerrechtler Prof. Dr. Norman Paech bezeichnet die Geschehnisse in Cizîr und anderen Regionen, die 2015/2016 vom türkischen Militär belagert wurden, als „Krieg gegen die Bevölkerung“. Die Massaker klassifiziert Paech als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch da die Türkei eine Vielzahl völkerrechtlich verbindlicher Abkommen nicht ratifiziert hat, könne sie laut Paech nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof für die Angriffe und Massaker verurteilt werden. Nur wenn der UN-Sicherheitsrat es anfordert, wäre eine Anklage gegen die Verantwortlichen aus der türkischen Regierung in Den Haag möglich. Die Realisierung davon hänge allerdings von juristischen wie auch von politischen Gründen sowie der Haltung der Vereinten Nationen ab.

Ein völlig zerstörtes Haus in Cizîr kurz nach dem Ende der Militärbelagerung © MA

Ein völlig zerstörtes Haus in Cizîr kurz nach dem Ende der Militärbelagerung © MA

EGMR weist Klage ab

Im Februar 2019 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine Klage gegen den türkischen Staat über die Rechtsverletzungen türkischer Sicherheitskräfte während der Ausgangssperren in Cizîr abgewiesen. Begründet wurde die Entscheidung mit der sogenannten Nichtzuständigkeit. Die Straßburger Richter befassten sich inhaltlich nicht mit der Klage und entschieden, dass zunächst der nationale Rechtsweg ausgeschöpft werden müsse. Es seien noch zwei Klagen beim Verfassungsgericht anhängig und diese müssten abgewartet werden, bevor sich der EGMR mit dem Fall befassen könne, hieß es damals. Aktuell ist nur noch ein Verfahren anhängig.

Bei dem Verfahren vor dem EGMR ging es um die Fälle von Ömer Elçi und Orhan Tunç. Orhan Tunç war in Cizîr von Sicherheitskräften angeschossen worden und hatte sich verletzt in einen Keller geflüchtet. Sein Bruder, der Ko-Vorsitzende des Volksrates von Cizîr, Mehmet Tunç, leitete beim EGMR eine Klage ein und erwirkte eine Eilentscheidung, wonach der türkische Staat zum Schutz des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit alle seine Möglichkeiten einsetzen müsse. Die Regierung in Ankara ignorierte die Entscheidung und ließ den Mann sterben. Mehmet Tunç starb wenige Tage später ebenfalls im Februar 2016.

Die Anträge im Namen von Ömer Elçi und Orhan Tunç waren vom EGMR von 35 Anträgen als Pilot-Verfahren ausgewählt worden. Dieses Verfahren trifft für einen Pilot-Fall eine Musterentscheidung, der Vorbild für unzählige rechtlich gleichgelagerte Fälle bildet, die dann in einem beschleunigten Verfahren beim EGMR entschieden werden. Dennoch entschied sich der europäische Menschengerichtshof gegen eine Musterentscheidung für die Türkei und hielt beharrlich an der Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs fest. Und das, obwohl in der Türkei längst nicht mehr von einem funktionierenden Rechtsstaat gesprochen werden kann.

Kurdische Friedensmütter tragen weiße Kopftücher als Symbol des Friedens © MA

Kurdische Friedensmütter tragen weiße Kopftücher als Symbol des Friedens © MA Lehengên Cizîra Botanê © MA

Lehengên Cizîra Botanê © MA Ein völlig zerstörtes Haus in Cizîr kurz nach dem Ende der Militärbelagerung © MA

Ein völlig zerstörtes Haus in Cizîr kurz nach dem Ende der Militärbelagerung © MA