Gefängnisausschüsse als Schattengerichte

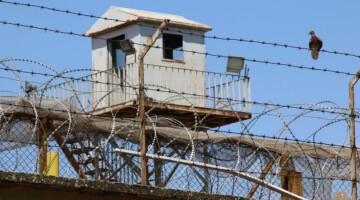

Die türkischen Gefängnisse gehören nach wie vor zu den Hauptschauplätzen von Menschenrechtsverletzungen. Rechtswidrige, unmenschliche und willkürliche Praktiken wie Folter und Misshandlungen sind ein tief verwurzeltes strukturelles Problem, wie verschiedene Menschenrechtsorganisationen immer wieder beklagen. Zum Beispiel die willkürliche Haftverlängerung von Gefangenen, die eigentlich schon längst hätten entlassen werden müssen.

Nach Angaben der Vereinigung freiheitlicher Jurist:innen (ÖHD) beträgt derzeit die Zahl der Gefangenen, die trotz abgesessener Haftzeit weiterhin einsitzen, etwa 103.100. Rechtsanwalt Zeki Binbir, der Ko-Sprecher der Gefängniskommission des ÖHD-Ortsverbands in Amed (tr. Diyarbakır) ist, weist in dem Zusammenhang auf schwerwiegende rechtsstaatliche Missstände im türkischen Strafvollzug hin. „Wir reden von über 100.000 Menschen, die ihre reguläre Haftdauer, was drei Viertel ihrer Strafe entspricht, abgesessen haben. Der Rechtsanspruch auf Entlassung wird ihnen aber durch die Gefängnisausschüsse verweigert.“

Strafvollzug wird zum Instrument politischer Unterdrückung

Im Strafvollzug in der Türkei ist 2020 mit einem „Aufsichts- und Verwaltungsausschuss“ eine neue Instanz eingeführt worden, die über die Entlassungen von Gefangenen entscheidet. Dieser Ausschuss setzt sich aus dem Personal der jeweiligen Vollzugsanstalten zusammen und trifft juristische Entscheidungen, die in einem Rechtsstaat der Gerichtsbarkeit vorbehalten sind. In der Praxis bedeutet das: Ohne die Zustimmung dieses Ausschusses kann die Haftentlassung immer wieder um drei oder sechs Monate verschoben werden. Laut Binbir sind besonders Gefangene mit politischem Hintergrund davon betroffen, darunter viele, die seit 30 Jahren oder länger inhaftiert sind.

„Beobachtungskommissionen agieren wie Schattengerichte“

„Was wir beobachten, ist eine Bestrafung innerhalb der Bestrafung“, so der Jurist. „Statt automatisch entlassen zu werden, müssen sich die Inhaftierten erniedrigenden Verhören unterziehen, bei denen Fragen wie ‚Bist du dem Staat gegenüber loyal?‘, ‚Erkennst du die Nationalflagge an?‘ oder ‚Bist du reumütig?' gestellt werden, um eine ‚Sozialprognose‘ zu erstellen.“ Darüber hinaus würden laut Binbir auch absurde Gründe wie der Wasserverbrauch der Gefangenen oder die Anzahl gelesener Bücher als Vorwand für Haftverlängerungen herangezogen.

„Durch solche Verhöre werden die Gefangenen gezwungen, sich zu unterwerfen“, betont der Anwalt. Er kritisiert, dass die sogenannten Beobachtungsausschüsse faktisch wie eine zweite Strafinstanz fungieren – ohne rechtliche Grundlage und ohne juristisch ausgebildetes Personal. „Diese Kommissionen existieren nicht in zivilisierten Rechtssystemen. Sie unterlaufen das Urteil des ursprünglichen Gerichts und schaffen faktisch eine Parallelinstanz – das ist rechtswidrig.“

In letzter Zeit sei der ÖHD vor allem im Hochsicherheitsgefängnis von Erzincan mit Entlassungsverweigerungen konfrontiert gewesen. „In den meisten dieser Fälle werden die Gefangenen gezwungen, ‚Reue‘ als Bedingung für ihre Freilassung zu bekunden“, sagt Binbir.

Politischer Missbrauch: Fokus auf kurdische Gefangene

Binbir sieht in der systematischen Anwendung dieser Maßnahme gegen politische Gefangene ein gezieltes Mittel staatlicher Repression gegen die kurdische Bevölkerung: „Diese Praxis trifft fast ausschließlich politische Gefangene – und darunter insbesondere Kurd:innen. Es handelt sich nicht um Einzelfälle, sondern um eine strukturelle politische Strategie, die gesamte Bevölkerung zu unterdrücken.“ Der ÖHD habe daher mehrere Verfahren gegen die Entscheidungen der Beobachtungskommissionen angestrengt und bemühe sich, das Thema öffentlich sichtbar zu machen.

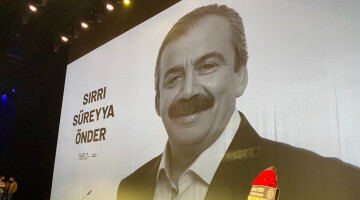

„Recht auf Hoffnung gilt auch für Abdullah Öcalan“

Binbir ging auch auf den Friedensaufruf des auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftierten kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalan ein und schloss seine Ausführungen wie folgt: „Es gibt einen Prozess, der sich nach dem Aufruf von Herrn Öcalan am 27. Februar entwickelt hat. Dieser Prozess muss richtig verstanden werden, und die Regierung muss darauf mit geeigneten Maßnahmen reagieren. Was heute in den Gefängnissen geschieht, ist ungesetzlich. Die Regierung muss in dieser Angelegenheit dringend handeln.“

Vor allem muss das Recht von Öcalan auf Hoffnung müsse anerkannt werden. In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) bezeichnet dieser Grundsatz das Recht auf realistische Entlassungsperspektiven, selbst bei lebenslanger Haft. „Wir erleben derzeit eine positive Entwicklung. Wenn der Staat tatsächlich am Dialog interessiert ist, muss er jetzt handeln – sowohl bei Öcalan als auch bei den schwerkranken und über Jahrzehnte inhaftierten Gefangenen. Das bedeutet: Rechtsstaatlichkeit in den Gefängnissen wiederherstellen, Kommissionen abschaffen, und vor allem: Öcalans Freiheit ermöglichen.“