Ohne Erinnerung keine Gerechtigkeit – ohne Gerechtigkeit kein Frieden

Mit einer Zeremonie wurde am Sonntag in Berlin-Kreuzberg ein Denkmal zur Erinnerung an den Genozid von Dersim eingeweiht. Das „Tertele“-Mahnmal am Blücherplatz würdigt die Opfer der Massaker der türkischen Armee an der alevitisch-kurdischen Bevölkerung der Region in den Jahren 1937 und 1938. Es soll das kollektive Gedächtnis stärken und einen öffentlichen Raum für politische und historische Aufarbeitung schaffen.

Ein Zeichen gegen das Vergessen

Das von der Künstlerin Ezgi Kılınçaslan entworfene Denkmal ist Ergebnis einer mehrjährigen, transnationalen Arbeit. Kılınçaslan erklärte in ihrer Rede:

„Diese Idee trage ich seit 15 Jahren mit mir, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich sie intensiv verfolgt. Ich habe mir Fragen gestellt wie: ‚Wie erinnern wir uns als Kollektiv?‘, ‚Wie wollen wir unsere Geschichten weitergeben?‘ Dieses Denkmal ist ein Vorschlag, unsere Herzen füreinander zu öffnen – über Zeit, Schmerz und Identitäten hinweg.“

Das Mahnmal will nicht nur an die etwa 70.000 Toten erinnern, sondern auch den Weg für eine internationale Anerkennung und gesellschaftliche Aufarbeitung der Verbrechen ebnen.

Erinnerung als demokratischer Auftrag

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Zivilgesellschaft nahmen an der Einweihung teil. Unter ihnen waren auch die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, sowie die Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut, Pascal Meiser und Ferhat Koçak von der Linkspartei. Auch Vertreter:innen der Dersim-Vereine, Alevitischen Gemeinden und kulturellen Initiativen waren vor Ort.

Clara Herrmann erinnerte daran, dass viele Menschen aus Dersim während der Arbeitsmigration nach Kreuzberg kamen und sagte:

„Sie brachten nicht nur ihre Koffer mit, sondern auch ihre Erinnerungen an die Grausamkeiten. Damit sind das auch unsere Geschichten. Und es ist damit auch unsere Verpflichtung, daran zu erinnern und deutlich zu machen, dass Verfolgungen und Ermordungen nie wieder passieren dürfen.“

Cem Özdemir: „Ohne Aufarbeitung keine demokratische Zukunft“

In einer eindringlichen Rede sprach Cem Özdemir über die Kontinuitäten der Verdrängung in der türkischen Geschichtsschreibung: „Die Wut von Dersim ist heute mit uns in Kreuzberg. Wer sagt, das Massaker sei für die nationale Einheit nötig gewesen, meint die Einheit von sunnitischem Islam, türkischer Identität und Gehorsam. Doch ohne ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann keine demokratische Zukunft entstehen – weder für die Türkei noch für uns.“

Verantwortung Deutschlands

Mehrere Redner:innen erinnerten auch an die Verstrickungen Deutschlands in die Verbrechen. Gökay Akbulut verwies auf dokumentierte Unterstützung durch deutsche Militärberater für die türkische Armee. Auch Ferhat Koçak sprach offen von einer „Waffengemeinschaft zwischen Deutschland und der Türkei“, die das Leid von Dersim möglich machte.

Er nannte Dersim „mehr als eine geografische Region – einen Ort des Widerstands, der Erinnerung“. Mit eindrucksvollen Worten sagte er: „Dersim ist eine Wunde. Und sie blutet noch immer. Die Flugzeuge und Bomben, die 1937/38 eingesetzt wurden, stammten aus Deutschland. Wir dürfen das nicht ignorieren.“

Koçak schlug den Bogen zurück bis 1921, zum Qoçgirî-Aufstand, und betonte die lange Linie der Unterdrückung alevitischer Kurd:innen – von Alişêr und Zarife bis Seyit Rıza. „Wenn wir heute schweigen, bereiten wir das nächste Unrecht vor. Dieses Denkmal ist kein Grabstein. Es ist ein Hoffnungsträger – für Gerechtigkeit, für die nächste Generation. Wenn wir vergessen, wiederholt sich das Unrecht.“

Nicht nur ein Thema der Dersim-Gemeinde

Pascal Meiser unterstrich, dass die Geschehnisse von 1937/38 nicht nur ein Massaker waren – sondern ein gezielter Angriff auf Sprache, Religion, Kultur. Etwa 40.000 Menschen aus Dersim leben in Berlin, sagte er. Damit sei der Genozid nicht mehr lediglich Thema der Diaspora. „Die Geschichte der Dersimer:innen ist Teil dieser Stadt“, sagte Meiser. Der Völkermord war nicht nur Mord – er war der Versuch, eine Kultur, eine Sprache und einen Glauben auszulöschen, ergänzte er. Im Blücherpark entstehe ein Ort, an dem diese Erinnerung sichtbar werde. Damit sei es nun eine gemeinsame Geschichte.

Kulturelles Programm und wissenschaftliche Beiträge

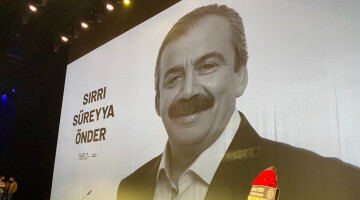

Auch renommierte Stimmen aus Wissenschaft und Kultur kamen zu Wort, darunter der Historiker Prof. Dr. Taner Akçam, die Soziologin Prof. Dr. Tessa Hofmann, Autor:innen und Kulturschaffende wie Gülsel Özkan, Celal Yıldız, Gülşah Stapel sowie Vertreter:innen der Berliner Alevitischen Gemeinde und des Vereins AGADEKA e.V. Rat der Völker. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Rençber, Punara Ma und Imam Özgül, deren Lieder das Gedenken mit Emotion und kulturellem Ausdruck füllten.

Ein Denkmal für Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

Mit der Eröffnung des Tertele-Mahnmals in Berlin hat die Gemeinschaft der Überlebenden und Nachfahren der Opfer des Dersim-Genozids einen historischen Schritt gemacht. Das Mahnmal ist jedoch mehr als eine Skulptur. Es ist ein Appell an das Gewissen, ein Symbol der Erinnerung, Würde und Verantwortung. In einer Zeit wachsender Geschichtsleugnung und Nationalismen steht dieses Mahnmal für die Erkenntnis: „Ohne Erinnerung keine Gerechtigkeit – ohne Gerechtigkeit kein Frieden.“