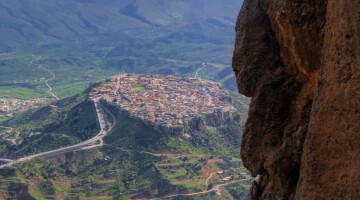

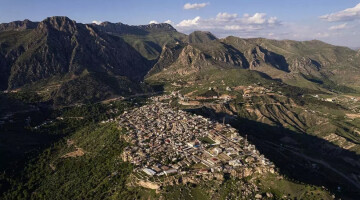

Jahrestag des Beginns des Genozids von 1937/38

Mit einer Gedenkdemonstration durch Dersim (tr. Tunceli) erinnerten zahlreiche Menschen am Sonntag an den Beginn des Dersim-Genozids, der sich heute zum 88. Mal jährt. Die Teilnehmenden forderten Aufklärung über das Schicksal der Getöteten und Vermissten, die Offenlegung geheim gehaltener Grabstätten und eine umfassende historische Aufarbeitung als Voraussetzung für Gerechtigkeit und Demokratie.

Am 4. Mai 1937 leitete die türkische Armee ihre „Operation Züchtigung und Deportation“ zur Türkisierung der alevitisch-kurdischen Region Dersim ein. Etwa 70.000 bis 80.000 Menschen wurden Opfer dieses zweitgrößten Massenmords in der Türkei nach dem Genozid an der armenischen Nation, zehntausende anschließend in andere Landesteile deportiert. Hintergrund der Ereignisse war der Wunsch der Regierung unter Mustafa Kemal Atatürk nach einem homogenen Staatsvolk und die daraus resultierende Türkisierungs- und Islamisierungspolitik. Möglich waren diese Verbrechen durch das Schweigen des Auslands.

„Wir fordern Aufklärung und Respekt“

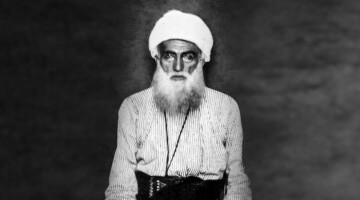

Pîr Sey Rıza war der geistige Anführer des Widerstands gegen die Türkisierung Dersims © MA

Pîr Sey Rıza war der geistige Anführer des Widerstands gegen die Türkisierung Dersims © MA

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Plattform für Arbeit und Demokratie. Vom Künstlerviertel bis zum Seyit-Rıza-Platz zog die Menge zunächst in einem stillen Marsch durch die Stadt. Mitgetragen wurde die Zusammenkunft vom Dachverband der demokratischen Alevitenvereine (DAD), der DEM-Partei, der ESP, lokalen Verbänden zivilgesellschaftlicher Organisationen und zahlreichen Einzelpersonen. Plakate mit dem Konterfei von Seyit Rıza, einer zentralen Figur des damaligen Widerstands, und schwarze Transparente prägten das Bild des Gedenkens.

Der Marsch mündete in eine Kundgebung. Nach einer Schweigeminute sprach Ali Rıza Bilir, Vorsitzender der Föderation der Dersim-Vereine (DEDEF), und erinnerte an die grausamen Massaker von 1937 und 1938: „Zehntausende wurden ermordet, Dörfer niedergebrannt, insbesondere Mädchen verschleppt, Familien zerrissen. Die physischen Vernichtungen wurden von gezielter kultureller Assimilation abgelöst.“

Bilir betonte, dass das Alevitentum und das soziale Gefüge der Region systematisch angegriffen worden seien – durch die gezielte Tötung von geistlichen Würdenträgern und die Zerschlagung spiritueller Institutionen. Seine zentrale Forderung: eine gesellschaftliche Aufarbeitung und Anerkennung des Geschehenen als staatlich begangenes Verbrechen.

„Ohne Aufarbeitung keine Demokratie“

Cuma Erçe, Vorsitzender des Kulturvereins Pir Sultan Abdal, warnte in seiner Rede eindringlich: „Die heutige demokratische Schwäche der Türkei ist ein direktes Resultat der Verdrängung solcher historischen Verbrechen. Wer Demokratie will, muss sich der Vergangenheit stellen – und das nicht nur im Kontext der Republik Türkei, sondern auch im Zusammenhang mit den Verbrechen des Osmanischen Reiches.“

Auch Ergin Tekin (EMEP) und Orhan Çelebi (ESP) betonten die anhaltende Wunde des Genozids – „Tertele“ – der Tag, an dem die Welt unterging – oder „Roza Şaye“ – der schwarze Tag – wie Überlebende und Nachfahren den Beginn der Massaker an den alevitischen Kurdinnen und Kurden Dersims in den Jahren 1937 und 1938 bezeichnen. Tekin sprach von einer gezielten Auslöschung von Kultur, Glaube und Identität. Çelebi verwies auf eine Kontinuität der Straflosigkeit – etwa bei den Tätern des Sivas-Pogroms – und warnte vor dem politischen Missbrauch der Geschichte.

„Wir werden den Kampf weiterführen“

Die Ko-Sprecherin der Kommission für Völker und Glaubensfragen der DEM-Partei, Yüksel Mutlu, würdigte zunächst den kürzlich verstorbenen Politiker Sırrı Süreyya Önder. In ihrer Rede erklärte sie: „Die Wunden von Dersim sind 88 Jahre alt – aber sie bluten noch immer. Das war kein gewöhnliches Verbrechen, sondern ein Genozid. Und solange wir keine Aufarbeitung erleben, können wir von Demokratie in der Türkei nicht sprechen.“

Mutlu bekräftigte, dass ihre Partei den Kampf um Gleichberechtigung, Anerkennung und eine demokratische Lösung der kurdischen Frage fortführen werde – gemeinsam mit Alevit:innen, Kurd:innen, Armenier:innen, Suryoye und anderen Minderheiten.

„Wenn sie uns die Gräber nehmen, nehmen sie uns Geschichte und Würde“

Zum Abschluss sprach Zeynel Kete, Ko-Vorsitzender von DAD. Er prangerte an, dass den Nachkommen der Ermordeten und Verschleppten bis heute Informationen über ihr Schicksal verweigert werden: „Die sogenannten Intellektuellen der frühen Republik haben unsere Heiligen, unsere Rituale und unsere Sprache abgewertet. Unsere Gräber wurden verschwiegen, ihre Orte geheim gehalten. Doch ein Grab bedeutet Erinnerung, Identität und Würde.“

Kete unterstrich die zentrale Rolle des Grabes im Alevitentum als Ort der spirituellen Verbindung und Konfliktlösung – und sagte abschließend: „Wenn man uns ohne Gräber lässt, will man uns geschichtslos, kulturlos, sprachlos machen. Doch wir werden niemals unsere Zustimmung geben.“

Pîr Sey Rıza war der geistige Anführer des Widerstands gegen die Türkisierung Dersims © MA

Pîr Sey Rıza war der geistige Anführer des Widerstands gegen die Türkisierung Dersims © MA