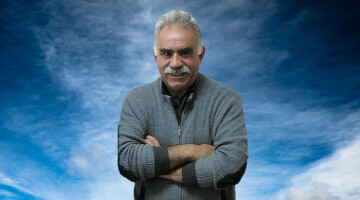

Der heute 60-jährige Imam Ali Akdağ aus Elkê (tr. Beytüşşebap) in der nordkurdischen Provinz Şirnex ist im Juli 2019 verhaftet worden. Auf Grundlage eines ganzen Bündels an Ermittlungsverfahren unter konstruierten „Terrorvorwürfen“ wurde er noch im selben Jahr im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten als Stadtratsmitglied von Elkê sowie seinen Aufgaben als Imam zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt. Zu den Anklagepunkten gegen Akdağ gehörten „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ und „Terrorpropaganda“. Das regionale Berufungsgericht in Amed (Diyarbakir) hat die Haftstrafe mittlerweile bestätigt. Nun überprüft das Verfassungsgericht den Fall.

Ali Akdağs Tochter Sabuha Akdağ ist empört. „Mein Vater wurde verurteilt, weil er Totengebete für gefallene Guerillakämpfer ausgerichtet hat. Wie kann es sein, dass er im Gefängnis ist, weil er seinen Pflichten als Imam nachkam?“, fragt die kurdische Politikerin, die zugleich Ko-Vorsitzende des Provinzverbands der Demokratischen Partei der Völker (HDP) in Şirnex ist. Akdağ zufolge leidet ihr im Typ-T-Gefängnis inhaftiertet Vater an diversen Krankheiten, unter anderem an einem Herzleiden und der Blutdruckkrankheit. Allein aus diesem Grund müsste zumindest ein Strafaufschub gewährt werden, aber die türkische Justiz behandelt den Imam nach Feindstrafrecht. Ali Akdağ gehört nicht zu den religiösen Würdenträgern, die sich für politische Propaganda, Geheimdienstarbeit und die Assimilationspolitik des türkischen AKP-Regimes instrumentalisieren lassen. Seit Jahren ist er innerhalb der kurdischen Zivilgesellschaft aktiv und beteiligte sich an der Bewegung der „zivilen Freitagsgebete“. Dies scheint auch der wahre Grund dafür zu sein, warum er ins Visier der türkischen Sicherheitsbehörden geriet.

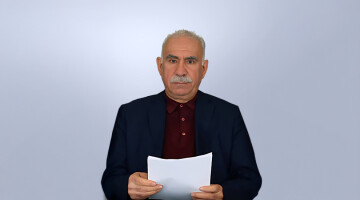

Sabuha Akdağ

Keine Geschlechtertrennung bei zivilen Freitagsgebeten

Die in kurdischer Sprache gehaltenen Freitagsgebete waren Teil der „Kampagne des zivilen Ungehorsams“, die am 21. März 2011, dem kurdischen Widerstands- und Neujahrsfest Newroz, initiiert worden war. Die Initiative erfasste damals breite Teile der kurdischen Gesellschaft; neben Friedenszelten, die immer wieder zum Ziel schwerer Polizeiübergriffe wurden, sprach die Kampagne auch Menschen in ihrer Religionsausübung an. Der sunnitische Islam ist in der Türkei Staatsreligion und wird von der AKP über das Religionsministerium, dem alle Imame angehören müssen, geprägt. Nicht-sunnitische Personen werden vom türkischen Staatsislam systematisch diskriminiert und die türkische Staatspolitik umgesetzt. Gefallenen Kämpferinnen und Kämpfern der Guerilla beispielsweise wird häufig eine Beerdigung mit der Begründung verweigert, es handele sich um „Terroristen“.

Zivile Freitagsgebete beim EGMR

Während in den Moscheen strenge Geschlechtertrennung herrscht, beteten bei den zivilen Freitagsgebeten Frauen und Männer zusammen. Sie wurden nicht mehr in den vom Staat kontrollierten Moscheen, sondern auf öffentlichen Plätzen abgehalten. Bis zu ihrer Zerschlagung durch massive Polizeigewalt, Tränengas-, Knüppel- und Wasserwerfereinsätze nahmen über Monate immer mehr Menschen, oft Tausende, an den zivilen Gebeten teil. Gegen etliche Imame wurden juristische Maßnahmen eingeleitet. Zwei der Betroffenen haben sich inzwischen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gewandt. Über die Beschwerde vom Mai letzten Jahres ist noch nicht entschieden worden.

Akdağ: Politische Gefangene bedingungslos freilassen

„Mein Vater hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat lediglich seinen Pflichten als Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft in Elkê gehandelt“, unterstreicht Sabuha Akdağ. Neu sei ihr, dass die Richter an den türkischen Gerichten neuerdings als vermeintliche Theologen auftreten würden. Diese Politik der Provokationen muss enden, fordert Akdağ. „Nicht nur mein Vater, auch alle anderen politischen Gefangenen in diesem Land müssen bedingungslos freikommen.“