Türkei: Frauen kämpfen um ihr Recht auf medizinische Versorgung

„Mein Körper, meine Entscheidung?“ Wie Frauen in der Türkei von Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden – und Fußballer eine staatliche Kampagne gegen Kaiserschnitte unterstützen.

„Mein Körper, meine Entscheidung?“ Wie Frauen in der Türkei von Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden – und Fußballer eine staatliche Kampagne gegen Kaiserschnitte unterstützen.

Während in der Türkei die öffentliche Debatte über „normale Geburt“ durch eine Kampagne des Gesundheitsministeriums aufflammt, weisen Mediziner:innen und Aktivist:innen auf die eigentlichen Probleme hin: die mangelhafte Gesundheitsversorgung von Frauen, die Einschränkung reproduktiver Rechte und ein zunehmend konservativer Zugriff auf den weiblichen Körper. Die Ärztin Dr. Şükran Güleç Barutçu kritisiert, dass Frauen in der Türkei seit über einem Jahrzehnt keinen gleichberechtigten Zugang zu reproduktiver und sexueller Gesundheitsversorgung mehr haben.

Slogans auf dem Spielfeld, Wut bei den Frauen

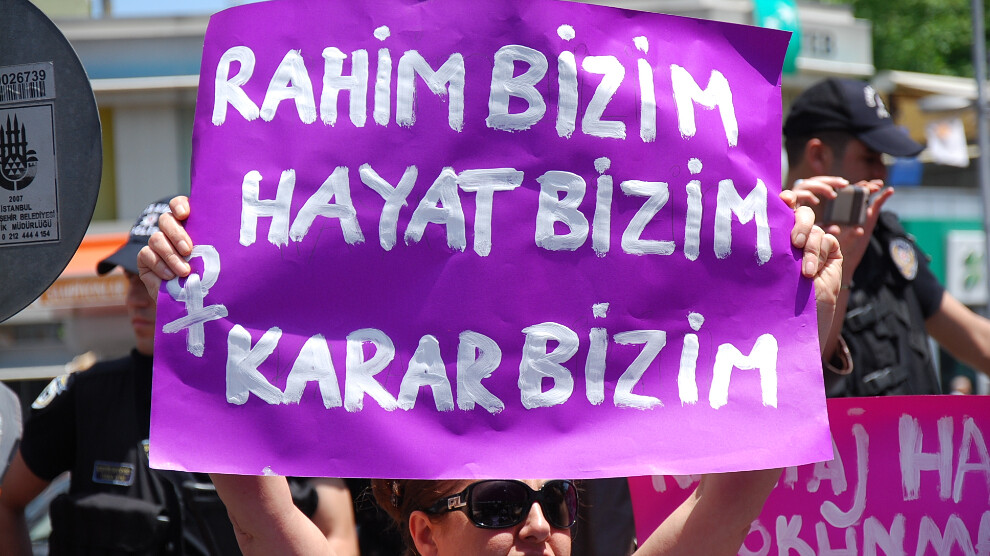

In einem Super-League-Spiel kamen die Spieler der Mannschaft Sivasspor vergangene Woche mit einem Transparent auf den Platz, darauf stand „Das Natürliche ist eine normale Geburt“. Die Unterstützung der Mannschaft für die Kampagne gegen Kaiserschnitte löste unter Frauen landesweit Empörung aus. Denn nicht die Geburtsform steht im Mittelpunkt des Problems, sondern die anhaltende Kontrolle über weibliche Körper und Entscheidungen. Die Reaktion war eindeutig: „Mein Körper, meine Entscheidung“, forderten Frauen lautstark.

In einem Land, in dem selbst die Gebärmutter zum Politikum geworden ist, rückt damit erneut die Frage ins Zentrum, wer über Geburtsmethoden entscheidet – und unter welchen Bedingungen diese überhaupt verfügbar sind.

Vaginal oder Kaiserschnitt: Medizinische Fakten statt Ideologie

Was im Volksmund als „normale Geburt“ bezeichnet wird, ist medizinisch nicht eindeutig definiert. Grundsätzlich gibt es zwei Geburtsformen: die vaginale Entbindung und den Kaiserschnitt, bei dem das Kind durch einen chirurgischen Eingriff zur Welt gebracht wird. Welche Methode gewählt wird, entscheiden Frauen gemeinsam mit ihren Ärzt:innen – abhängig vom Gesundheitszustand, medizinischen Risiken und persönlichen Präferenzen.

„AKP, Hände weg von meinem Körper“

„AKP, Hände weg von meinem Körper“

Doch jenseits dieser medizinischen Realität geraten reproduktive Rechte in der Türkei zunehmend unter politischen und ideologischen Druck, wie Dr. Barutçu und die Krankenpflegerin Rabia Ekici im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Mezopotamya (MA) schildern.

Gesundheit als ganzheitliches Recht – für viele Frauen unerreichbar

Dr. Şükran Güleç Barutçu vom Ausschuss für Frauenmedizin des Türkischen Ärztebundes (TTB), die zugleich Vorstandsmitglied der Ärztekammer in der Provinz Hatay ist, erinnert daran, dass Gesundheit mehr bedeutet als das bloße Ausbleiben von Krankheit. „In einer Gesellschaft mit tief verankerter Geschlechterungleichheit ist es für Frauen schwerer, gesund zu bleiben – psychisch wie körperlich“, erklärt sie. Faktoren wie unbezahlte Sorgearbeit, wirtschaftliche Abhängigkeit und strukturelle Ungleichheiten führen zu chronischer Überlastung und gesundheitlichen Problemen.

Hinzu kommen Barrieren wie patriarchale Strukturen, die Frauen – insbesondere in ländlichen Regionen – davon abhalten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Wenn der Mann im Haus sowohl über das Geld als auch über Mobilität und Entscheidungen bestimmt, wird der Zugang zur medizinischen Versorgung erheblich erschwert“, so Barutçu.

Gesundheitsversorgung im Katastrophenmodus

Besonders dramatisch sei die Situation nach dem verheerenden Erdbeben vom Februar 2023, so die Ärztin weiter. In stark betroffenen Städten wie Hatay habe sich die Lage nochmals verschärft: „Verlust von Wohnraum, eingeschränkte Mobilität und zusätzliche Pflegebelastung führen dazu, dass viele Frauen medizinische Angebote gar nicht mehr erreichen.“ Laut dem TTB-Bericht zum zweiten Jahrestag des Bebens ist die Mütter- und Säuglingssterblichkeit in der Region deutlich gestiegen – ein zentraler Indikator für den Zustand der öffentlichen Gesundheitsversorgung.

Doch das Problem reicht weit über Katastrophensituationen hinaus. Bereits seit über zehn Jahren haben Frauen keinen gleichberechtigten Zugang zu kostenloser reproduktiver Gesundheitsversorgung. Dr. Barutçu: „In staatlichen Krankenhäusern wird ein freiwilliger Schwangerschaftsabbruch faktisch nicht mehr durchgeführt – obwohl er gesetzlich erlaubt ist.“ Nur noch in privaten Kliniken sei dieser Eingriff möglich, was zu einer massiven sozialen Spaltung führe.

Verhütungsmittel wie Kondome, Pillen oder Spiralen seien seit über einem Jahrzehnt kaum mehr kostenlos verfügbar. „Das ist kein Zufall – sondern Teil einer langfristigen politischen Strategie“, sagt Barutçu. Mit dem im Dezember vergangenen Jahres von der Regierung eingerichteten „Bevölkerungspolitischen Rat“ und der Ausrufung des Jahres 2025 zum „Jahr der Familie“ sei klar, in welche Richtung es gehen soll: hin zu einer pronatalistischen Politik, die den Geburtenrückgang über die Kontrolle weiblicher Körper ausgleichen will.

Gewalt: Das gravierendste Gesundheitsrisiko für Frauen

Ein weiteres zentrales Problem benennt Barutçu deutlich: patriarchale Gewalt. Sie sei heute das größte Gesundheitsrisiko für Frauen in der Türkei – eine Folge gesellschaftlicher Machtverhältnisse und staatlicher Ignoranz. „Wenn der Staat Frauen nicht als autonome Individuen sieht, sondern über ihre Rolle in Familie und Reproduktion definiert, verschärft er diese Gewalt“, so die Medizinerin.

„Faktisches Abtreibungsverbot“ trotz Legalität

Die Ärztin warnt, dass das inoffizielle Abtreibungsverbot in der Türkei bald zur offiziellen Praxis werden könnte. „Obwohl legal, wird ein freiwilliger Schwangerschaftsabbruch in staatlichen Einrichtungen kaum noch durchgeführt“, sagt sie. Dabei seien die Folgen absehbar: „In Zeiten, in denen Abtreibung verboten war, lag der Anteil der Müttersterblichkeit durch unsachgemäße Schwangerschaftsabbrüche bei über 50 Prozent. Nach der Legalisierung fiel er auf unter zwei Prozent.“

Frauen als Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Krisen

Auch auf internationaler Ebene beobachtet Barutçu einen Trend zu pronatalistischen Maßnahmen – insbesondere in Krisenzeiten. „Staaten versuchen, sinkende Geburtenraten durch Kontrolle der Frauen zu kompensieren – durch Frühverheiratung, Einschränkung von Bildung und Abbau sozialer Unterstützung.“ Mädchen würden zunehmend früh verheiratet und vom Schulbesuch ausgeschlossen – mit verheerenden Folgen für Generationen. „Anstatt über Geburtenraten und Geburtsmethoden zu diskutieren, müssen wir uns dringend den wirklichen Problemen widmen: Armut, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Wohnungsnot und den Abbau sozialer Rechte“, fordert die Ärztin.

„Gebären ist keine Pflicht, sondern ein Recht – unter Bedingungen, die wir bestimmen“

Auch die Krankenschwester Rabia Ekici, die in er Gewerkschaft für Gesundheits- und Sozialdienste (SES) organisiert ist, kritisiert die staatlichen Narrative rund um Geburten scharf. „Wie und ob eine Frau gebärt, ist einzig und allein ihre Entscheidung – gemeinsam mit ihren Ärzt:innen.“ Vaginale Geburten seien nur dann sinnvoll und sicher, wenn es auch eine lückenlose, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung gebe.

Die Diskussion müsse sich auf Versorgungsmängel konzentrieren – etwa den fehlenden Zugang zu HPV-Impfungen oder den Abbau frauenspezifischer Gesundheitsleistungen. Die staatliche Rhetorik rund um Familie blende die Realität der Frauen aus. „Es heißt: ‚Muttersein ist heilig‘ – aber gleichzeitig wird die Elternzeit gekürzt, Kitas werden nicht gebaut“, so Ekici. Es bedürfe einer Politik, die die Bedürfnisse von Frauen in den Mittelpunkt stellt und ihnen die Kontrolle über ihre eigenen Körper und Entscheidungen ermöglicht.

Die aktuelle Situation in der Türkei zeigt deutlich, dass es dringend notwendig ist, die reproduktiven und sexuellen Rechte der Frauen zu stärken und ihnen einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdiensten zu gewährleisten. Ekicis Fazit: „Nicht die Geburtsform ist das Problem – sondern der politische Zugriff auf unser Leben.“ Frauen müssten selbst entscheiden dürfen, ob, wann und wie sie Kinder bekommen – oder eben nicht. „Gebären ist keine Pflicht, sondern ein Recht – unter Bedingungen, die wir bestimmen.“