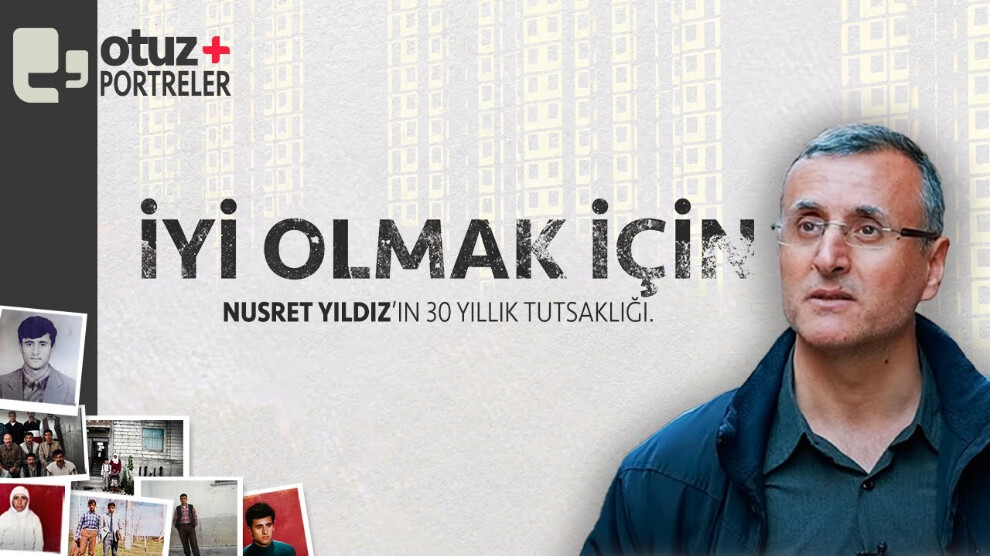

Als Nusret Yıldız am 10. Oktober 2023 aus dem Gefängnis von Şakran bei Izmir entlassen wird, sind seit seiner Festnahme mehr als 30 Jahre vergangen. Er ist knapp 50 Jahre alt, ein Mann, dessen Leben durch Isolation, Gewalt und Entwurzelung geprägt ist – und dennoch durchzogen von Hoffnung, Bildungshunger und einem ungebrochenen Glauben an das Gute.

Die Dokumentation „Um gut zu sein… Die 30-jährige Gefangenschaft von Nusret Yıldız“ des oppositionellen türkischen Senders Artı TV porträtiert einen Mann, dessen Biografie mehr als nur ein Einzelschicksal ist. Es ist eine stille Anklage gegen ein System, das Menschen vernichten wollte – von einem, der überlebte.

Die Geburt des politischen Bewusstseins

Geboren und aufgewachsen in der kurdischen Provinz Reşqelas (tr. Iğdır), wo auch viele Azeris leben, beginnt die politische Reise von Nusret Yıldız früh. Als Gymnasiast nimmt er an einer Demonstration gegen den Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach teil – ein Protest, von dem er glaubt, dass er der Menschlichkeit gilt. Doch als ihm jemand zuruft: „Was macht ein Kurde hier?“ beginnt für ihn eine existenzielle Reise. Wer bin ich? Was bedeutet es, Kurde zu sein?

Diese Fragen führen ihn zur politischen Linken. Am 1. Mai 1992, bei der Verteilung von Flugblättern zum Tag der Arbeit, wird er festgenommen – der Beginn eines jahrzehntelangen Martyriums. Damals ist er 19 Jahre alt.

Ein Leben in Ketten

Die Stationen seiner darauf folgenden Haft sind ein düsteres Kaleidoskop türkischer Gefängnispolitik der 1990er Jahre: physische Folter, psychischer Druck, Isolation, das Fehlen jeglicher rechtsstaatlicher Prinzipien. In Reşqelas, Aydın, Qers (Kars), später vor allem im Hochsicherheitsgefängnis von Erzurum (ku. Erzîrom), erlebt Yıldız den repressiven Apparat in all seiner Härte.

Er berichtet von gebrochenen Rippen, von missglückten Hinrichtungen, bei denen nur ein Zufall – ein beobachteter Gefangenentransport – sein Leben rettet. Die Anklage gegen ihn stützt sich einzig auf widersprüchliche Aussagen zweier „Kronzeugen“. Keine Beweise, keine Waffen, keine Dokumente. Trotzdem: 36 Jahre Haft wegen „Separatismus“ gemäß Artikel 125 des türkischen Strafgesetzbuchs. Absitzen muss er am Ende „nur“ 30 Jahre und ein paar Monate.

Widerstand durch Bildung

Was Yıldız am Leben hält, ist das Lesen. Die ersten zehn Jahre widmet er sich ausschließlich Büchern – Philosophie, Geschichte, Literatur. Danach beginnt er zu schreiben: Kurzgeschichten, Romane, Essays. Eine seiner Veröffentlichungen, ein Werk über den kurdischen Dichter Ehmedê Xanî, erscheint 2014 im Aram-Verlag und erhält positive Kritik. Doch wie er selbst sagt, bleibt jede literarische Produktion ohne das gelebte Leben bruchstückhaft: „Wir waren vom Leben abgeschnitten.“

Zugleich nutzt er Literatur als Therapie, als Brücke zwischen Innen und Außen. „Einsamkeit“, so sagt er, „ist das meistgenannte Wort in dieser riesigen Stadt Istanbul. Und doch hat man Häuser gebaut wie F-Typ-Gefängnisse – keiner sieht den anderen, keiner redet mit dem anderen. Das ist bezahlte Einsamkeit.“

Der Preis der Freiheit

Nach 30 Jahren, als er endlich freikommt, ist die Freiheit ein fremder Ort. Istanbul – seine einstige Heimat – erkennt er kaum wieder. Er braucht Begleitung, um die Straße zu überqueren, fühlt sich ohne „Begleiter“ verloren, wie einst ohne Wärter. Die Welt draußen ist ihm entglitten.

Statt Naturwanderungen und kulturellen Entdeckungsreisen dominieren Arztbesuche, Publikationsversuche und ein Gefühl der Überforderung seinen Alltag. „Das Programm, das ich mir im Gefängnis erträumt habe, konnte ich nicht umsetzen“, sagt er. „Ich wollte gut sein. Aber das ist ein Prozess, kein Zustand.“

Die Last des Überlebens

Yıldız beschreibt seine Haft nicht nur als physische Gefangenschaft, sondern als gezielte Zersetzung der Identität. Der Staat versuchte, „den politischen Menschen“ zu brechen – nicht mehr durch Folter, sondern durch Isolation von der Welt: Bücher rationiert, unabhängige Zeitungen verboten, Radiosender blockiert. „Man wollte uns glauben lassen, dass unser Leben sinnlos sei.“

Und doch entwickelte er eine innere Resilienz. Nie habe er „die vier Wände gesehen“, sagt er. Nie habe er sich als Opfer gesehen. „Wir haben mit Gedanken, mit Büchern, mit der Vorstellung vom Volk gelebt.“

Kurdische Identität als Widerstand

Yıldız begreift sich als Teil einer jahrtausendealten Geschichte: „Die Kurd:innen sind das drittgrößte Volk im Nahen Osten. Sie zu leugnen, ist ein Wahnsinn. Diese Kultur lässt sich nicht vernichten.“ Seine Kritik gilt einem türkischen Staat, der Assimilation erzwingen will – und dabei nicht nur das kurdische, sondern auch das eigene Volk belügt.

„Wenn die kurdische Frage gelöst ist“, sagt er, „wird auch die Türkei freier, gerechter und wirtschaftlich stabiler sein.“ Doch diese Erkenntnis, so glaubt er, ist in der Mehrheitsgesellschaft noch nicht angekommen.

Die Zukunft?

Nusret Yıldız lebt heute in Istanbul. Er arbeitet an der Veröffentlichung weiterer Bücher – etwa dreißig Manuskripte aus dem Gefängnis warten auf eine Chance. Die Finanzierung ist schwierig, die politische Lage bleibt angespannt. Aber die Stimme, die aus der Zelle kam, schweigt nicht mehr.

Sein Leben steht als Zeugnis für viele. Nicht jeder politische Gefangene überlebt – physisch, psychisch oder spirituell. Nusret Yıldız aber überlebte – um davon zu erzählen: „Der Mensch ist kein vollkommenes Wesen. Er ist fehlerhaft, verletzlich. Um gut zu sein, muss er sich anstrengen. Das gilt im Gefängnis wie draußen.“