Am Oberlandesgericht München hat gestern der Prozess gegen zwei mutmaßliche IS-Mitglieder begonnen. Sie sollen ezidische Mädchen versklavt, misshandelt und vergewaltigt haben, lautet die Anklage. Ein erschütternder Prozess – und ein Paradebeispiel für die Inszenierung von Schuld.

Der erste Prozesstag: Ein voller Saal – und viele Fragen

Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Medien, Beobachter:innen, Vertreter:innen der ezidischen Gemeinschaft. Die Luft ist angespannt, Erwartung liegt in der Stille. Was wird sichtbar? Wie werden die Angeklagten auftreten? Gibt es Reue oder Selbstinszenierung?

Noch ist unklar, wer die Frau ist, die plötzlich durch eine falsche Tür in den Saal tritt, suchend, schweigend. Inmitten dieser Irritation tritt eine Anwältin hervor – schwarz gewandet, mit einem weißen Tuch um den Hals, wie es viele Êzîdî-Frauen tragen. Sie ist die Stimme der Opfer. Die Stimme von Mädchen, deren Namen kaum jemand kennt – deren Leiden aber ein ganzes Weltbild erschüttert.

Versklavung, Missbrauch, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Asia R. A. und Twana H. S. – ein kurdisches Ehepaar aus dem Irak, das sich dem selbsternannten „Islamischen Staat“ (IS) angeschlossen hat. 2015 kauften sie laut Anklage auf einem Markt in Mossul ein fünfjähriges ezidisches Mädchen als „Brautgabe“. Zwei Jahre später ein weiteres, zwölf Jahre alt, von einem Militärstützpunkt in Deir ez-Zor. Beide Kinder wurden zur Arbeit gezwungen, misshandelt, ihrer Religion beraubt – und mehrfach sexuell missbraucht. Die Mädchen sollen sogar die Kinder der Täter:innen betreut haben.

Asia R. A. verbrühte eines der ezidischen Mädchen mit heißem Wasser, zur Strafe. Twana H. S. vergewaltigte beide, während seine Frau das Zimmer vorbereitete und die Kinder zurechtschminkte. Bilder und Videos der Mädchen sollen später auf internationalen Plattformen des IS aufgetaucht sein.

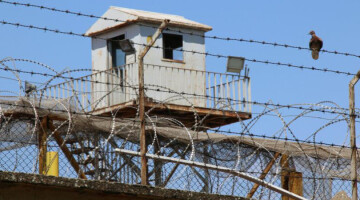

Am 3. August 2014 überfiel der IS die Şengal-Region im mördlichen Irak mit dem Ziel, eine der ältesten Religionsgemeinschaften auszulöschen: Die Ezidinnen und Eziden. Durch systematische Massakrierung, Vergewaltigung, Folterung, Vertreibung, Versklavung von Mädchen und Frauen und der Zwangsrekrutierung von Jungen als Kindersoldaten erlebte die ezidische Gemeinschaft den 74. Völkermord in ihrer Geschichte. Etwa 10.000 Menschen fielen jüngeren Schätzungen nach Massakern zum Opfer, mehr als 400.000 weitere wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Über 7.000 Frauen und Kinder wurden verschleppt, bis heute werden 2.500 von ihnen vermisst. Daher stellt dieser Genozid in seiner Form zugleich auch einen Feminizid dar. | Foto: Ezid:innen fliehen vor dem IS in Richtung der Grenze zu Rojava © Abdurrahman Gök

Lächeln und Tränen – das Gesicht der Täter:innen

Als Asia R. A. den Saal betritt, trägt sie keine Fesseln. Ihr Gesicht verbirgt sie hinter einer Mappe. Kein Zeichen der Reue. Nur kurz ein Lächeln – ihrer Familie zugewandt. Ein Lächeln, das verstört. Vielleicht Ausdruck von Leere, vielleicht von Verachtung. Hannah Arendt sprach in ihrem Werk über Eichmann von der „Banalität des Bösen“. Hier sitzt sie, live und gegenwärtig.

Später bricht R. A. in Tränen aus. Ein Angehöriger betritt den Saal, ihre Maske bröckelt für einen Moment. Doch die Tränen wirken nicht wie das Eingeständnis einer Schuld – sondern wie Trauer darüber, dass sie angeklagt ist.

Der Täter, der sich als Opfer inszeniert

Noch bevor die Anklage verlesen wird, meldet sich Twana H. S. zu Wort. Er spricht von Misshandlungen in der JVA, von Stimmen im Kopf, von Isolation. Die Justiz geht den Vorwürfen nach, ein Arzt erklärt ihn für verhandlungsfähig – doch der Effekt ist da: Die Aufmerksamkeit richtet sich für mehr als eine Stunde allein auf ihn.

Es ist ein bekanntes Muster: Täter:innen, die sich in die Opferrolle flüchten. Schon bei seiner Festnahme 2024 behauptete er, nicht zu wissen, warum er festgenommen wurde. Als ihm die Vorwürfe verlesen wurden – darunter Vergewaltigung und Versklavung – klagte er über plötzliche medizinische Beschwerden.

Herkunft, Radikalisierung und ein deutsches Versagen

Beide Angeklagten stammen aus kurdischen Gebieten im Irak – Asia R. A. aus Helebce (Halabdscha), Twana H. S. aus Kerkûk (Kirkuk). Regionen, die selbst von ethnischen Säuberungen, Giftgasangriffen und jahrzehntelanger Unterdrückung durch das irakische Baath-Regime gezeichnet sind. Dass die Täter:innen nun selbst aus einer ehemals verfolgten Minderheit stammen, ist für viele schwer zu begreifen. Es erschüttert.

Der IS rekrutierte gezielt in allen ethnischen Gruppen, auch unter Kurd:innen. Doch ihre Herkunft steht nicht im Zentrum der Anklage – sondern ihr Handeln und ihre Ideologie. Denn die beiden Angeklagten waren nicht Opfer, sie waren Überzeugungstäter:innen. Und ihre Radikalisierung erfolgte nicht irgendwo in einem IS-Ausbildungslager – sondern teilweise mitten in Deutschland.

Twana H. S. kam bereits 2002 in die Bundesrepublik und lebte zunächst unauffällig im Raum München. Er arbeitete als Friseur, konsumierte Kokain und ging aufs Oktoberfest. Irgendwann ab 2010 besuchte er regelmäßig eine islamistische Münchener Moschee. Dort begann seine schrittweise Radikalisierung.

2015 reiste er in den Irak und schloss sich dem IS an. Er absolvierte eine Kampfausbildung, als er Asia R. A. kennenlernte und sie „nach islamischem Ritus“ heiratete, wie es in den Akten heißt. Gemeinsam mit ihm lebte sie in vom IS kontrollierten Gebieten in Syrien und im Irak. Sie war nicht bloß Mitwisserin, wie ihre Verteidigung versucht darzustellen, sondern aktiv an der Versklavung der beiden Mädchen beteiligt.

Ein Ezide und sein Baby auf der Flucht ins Şengal-Gebirge © Abdurrahman Gök

Rückkehr nach Deutschland und erste Haftstrafe

Infolge des Niedergangs des IS kehrte Twana S. H. 2018 nach Deutschland zurück, wohin er Asia R. A. mitnahm. Wegen seiner IS-Mitgliedschaft saß er bereits eine Haftstrafe ab. Seine Frau – laut ihrem Anwalt „völlig unideologisch“ – hat sich von ihm getrennt und das alleinige Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder beantragt. Sie sollen sich derzeit in Obhut des Jugendamtes befinden.

Ein Prozess gegen die Logik des Genozids

Was Asia R. A. und Twana H. S. vorgeworfen wird, ist kein Einzelfall. Die systematische Versklavung ezidischer Frauen und Kinder war und ist fester Bestandteil der IS-Ideologie. Die Versklavung dient nicht nur der sexuellen Ausbeutung – sie hat ein strategisches Ziel: die Zerstörung der ezidischen Gemeinschaft durch Entwurzelung, Zwangskonversion und völlige Entrechtung.

Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, selbst Überlebende dieses Genozids und Feminizids, sagte 2019 vor dem UN-Sicherheitsrat: „Das Leben existiert nicht nur für euch und eure Familien. Auch wir Êzîd:innen haben ein Recht auf Leben – in Würde, in Freiheit, nach unseren Werten. Doch seit Jahrhunderten wird uns dieses Recht abgesprochen.“

Die Würde der Opfer bleibt

Dieser Prozess in München steht auch stellvertretend für genau diesen Kampf: das Recht auf ein Leben in Würde, jenseits religiöser Vernichtungsideologien. Er ist ein Symbol: für die Kraft des Rechts, auch schwerste Verbrechen zu benennen. Und für das Recht der Überlebenden, gehört zu werden. Und er ist ein Prüfstein dafür, ob Rechtsstaaten in Europa ihrer internationalen Verantwortung gerecht werden. Denn: die Täter:innen lächeln, sie weinen. Doch die Würde der Opfer bleibt. Und mit ihr der Anspruch auf Gerechtigkeit.

Hinweis der Redaktion: Der Prozess am OLG München wird nächsten Montag fortgesetzt, die Sitzungstage sind bis in den Januar hinein angesetzt.