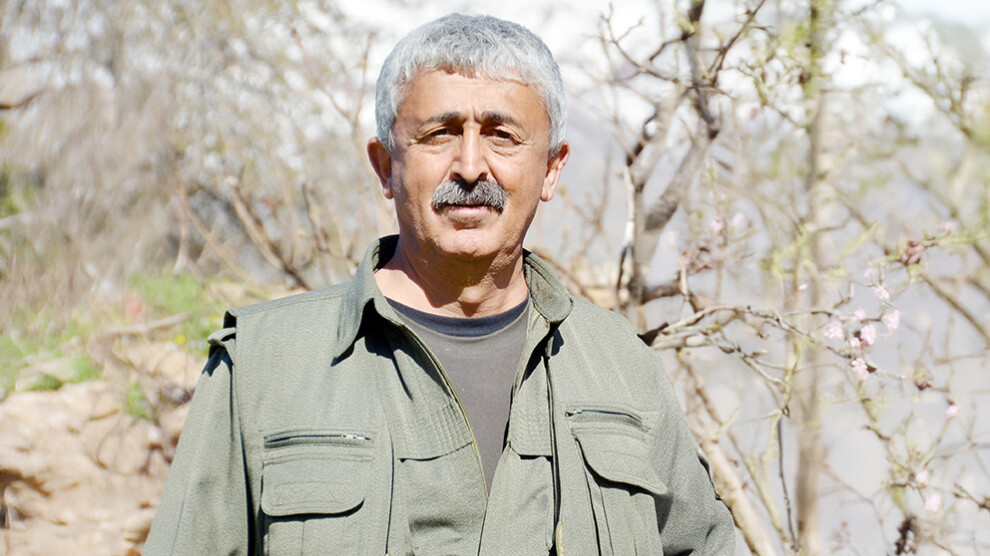

Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat gestern ihre Auflösung und das Ende des bewaffneten Kampfes verkündet – und den Tod ihres Mitbegründers Rıza Altun bekanntgegeben. Der Revolutionär kam bereits im September 2019 in den Medya-Verteidigungsgebieten ums Leben. Einige Jahre zuvor führte Altun ein Gespräch mit Mitgliedern des Verbands der kurdischen Studierenden in Deutschland (YXK) ein Interview über das Konzept des demokratischen Konföderalismus. Die Transkription des Gesprächs wurde damals im Einführungsreader des YXK veröffentlicht. Aus Anlass des Todes von Rıza Altun hat ANF das Interview aus dem Archiv geholt.

Welche grundlegenden Analysen sind notwendig, um eine erfolgreiche politische Organisation in Europa – insbesondere in Deutschland – aufzubauen?

Zunächst ist es unerlässlich, sich der besonderen Rolle Deutschlands bewusst zu werden. Man muss verstehen, welche politische Kultur dort vorherrscht und aus welchen historischen Wurzeln sie hervorgegangen ist. Deutschland war eines der letzten Länder Europas, das sich zu einem Nationalstaat formierte. Gleichzeitig entwickelte sich dort in besonderem Maße und mit hoher Dynamik der Geist des Kapitalismus. Mit Hegels ideologischer Legitimierung des Nationalstaates und Kants Argumentation für den Rechtsstaat wurden im deutschsprachigen Raum fundamentale Beiträge zur Ideologie des Kapitalismus geleistet.

Die zugrunde liegende politische Kultur basiert auf dem Glauben an den Staat als souveräne Instanz, legitimiert durch das Recht. Dieses Verständnis folgt einem ideologischen Muster, in dem der Staat als eine Art Gott erscheint, dessen Prophet das Gesetz ist. Seit Bismarck ist Deutschlands Rolle im Kapitalismus zunehmend bedeutender geworden – mit weitreichenden Konsequenzen wie zwei Weltkriegen und dem Faschismus. Um die dahinterliegende Ideologie der deutschen Politik zu begreifen, ist dieser historische Entwicklungsprozess zentral. In keinem anderen Land Europas ist es schwerer, als freier Mensch zu leben. Was wir aus der kurdischen Freiheitsbewegung heraus beobachten, ist, dass seit der Verschleppung Abdullah Öcalans Deutschland eine führende Rolle in der Kriminalisierung der Bewegung übernommen hat.

Welche modernen Entwicklungen lassen sich in der politischen Kultur beobachten?

Das Ende des Realsozialismus hat den Weg für grundlegend neues Denken geebnet. Es existieren Strömungen, die neue Denkansätze befördern und gleichzeitig eurozentrisch geprägt sind – dazu gehören etwa anarchistische Ansätze, der Postmodernismus – insbesondere der Dekonstruktivismus – und der Postkolonialismus. Diese Strömungen gilt es gemeinsam zu denken, um eine produktive Synthese zu ermöglichen.

Es ist wesentlich zu reflektieren, dass die bestehenden politischen Bewegungen innerhalb wohlhabender Gesellschaften entstanden sind und daher spezifische Herausforderungen überwinden müssen. Jede:r politische Aktivist:in hat die gegenwärtigen sozio-politischen Bedingungen zu analysieren, ihre historische Einordnung zu verstehen und daraus Konsequenzen für die eigene politische Praxis zu ziehen.

Rıza Altun (r.) und Abdullah Öcalan in Ankara. Datum der Aufnahme unbekannt © Serxwebûn

Rıza Altun (r.) und Abdullah Öcalan in Ankara. Datum der Aufnahme unbekannt © Serxwebûn

Betrachtet man die politische Kultur Deutschlands, so fällt auf, dass die bestehenden Strukturen weder Motivation noch Anreize für politisches Engagement bieten. Die institutionalisierte Form politischer Organisation fördert nicht das eigene Initiativhandeln. Besonders im Hinblick auf die Organisation von Jugendbewegungen ist die entscheidende Frage: Wo eröffnen bestehende Strukturen eine alternative Lebensperspektive? Hier beginnt das Bewusstsein für die eigene soziale Rolle. Die Rolle des Einzelnen in der Entwicklung einer individuellen Zukunftsperspektive wird erkannt und anerkannt.

In einer solchen Gesellschaft darf sich politische Jugend nicht allein durch äußere Faktoren und Angriffe definieren, sondern muss eigene Ziele und eine eigene Impulsivität entwickeln – und diese nicht beliebig oder unentschlossen umsetzen, sondern mit neuer Entschlossenheit.

Wie ist die politische Kultur in Europa und insbesondere in Deutschland im Kontext des neuen Paradigmas zu bewerten?

Das politische Organisationsmodell des neuen Paradigmas ist auf jede Gesellschaft übertragbar. Somit lassen sich die Prinzipien des demokratischen Konföderalismus auch auf Europa anwenden. Die politische Tradition einer Partei, die Einheit erzwingt, muss dabei grundsätzlich überwunden werden.

Im neuen Paradigma organisiert sich jede gesellschaftliche Gruppe selbst. Jede soziale Gruppe bildet eine eigenständige politische Einheit, die sich gemäß ihrer selbst bestimmten ideologischen, politischen, kulturellen und ökonomischen Zugehörigkeit verwaltet. Es entstehen viele Zentren – die Unterschiede werden dezentral organisiert. Kein politischer Organisationsprozess darf sich auf zentrale Strukturen konzentrieren.

Eine politische Kraft, die das neue Paradigma voranbringen will, sollte sich als Initiator einer breiten Selbstorganisation sozialer Gruppen begreifen. Eine Studierendenorganisation etwa sollte sich nicht als Vertretung verstehen, sondern als Wegbereiterin für die autonome Selbstorganisation der Studierenden. Ziel ist es, die Gruppen zur Selbstständigkeit anzuleiten – keinesfalls darf es darum gehen, sie an sich zu binden. Das ist das Paradigma des demokratischen Konföderalismus.

Aus meiner eigenen Erfahrung in der Umsetzung dieser Form sozialer Selbstverwaltung frage ich mich inzwischen nur noch: Wie könnte es anders funktionieren? Dabei ist entscheidend zu verstehen, dass die Selbstorganisation anderer nicht im Voraus geplant werden kann. Sie muss von Anfang an durch die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe gestaltet werden.

Zentral für ein konföderal-demokratisches Verständnis ist die Anerkennung von Differenz als gesellschaftlicher Realität. Eine Vereinheitlichung der Organisation widerspricht der Dynamik der Gesellschaft – und insbesondere der Impulsivität der Jugend. Ein Umdenken ist notwendig: Die abgrenzende Betonung von Unterschieden zwischen sozialen Gruppen muss überwunden werden. Stattdessen muss eine kollektivierende Organisation entlang gemeinsamer Interessen entwickelt werden.

Eine gemeinsame Philosophie bildet den Rahmen, in dem sich soziale Vielfalt organisieren kann. So entsteht ein Dach, unter dem Unterschiede strukturiert werden können – eine Austauschplattform sozialer Gruppen, auf der Gemeinsamkeiten produktiv gemacht werden. Soziale Dynamiken werden durch enge Rahmenbedingungen eingeschränkt. Jeder muss sich unter dem Dach wiederfinden können; diese Struktur darf niemals oktroyiert werden.

Grundlage demokratischer Politik ist die Fähigkeit, wirklich für sich selbst zu entscheiden – und zugleich das Verständnis für die Entscheidungen anderer zu entwickeln und zu erlernen. In der sozialen Organisation ist es notwendig, eine moderne Mentalität zu entwickeln, die zeitgemäße Netzwerke anstrebt – hierbei verweise ich ausdrücklich auch auf das Internet.

Ebenso möchte ich die Bedeutung der autonomen Initiative für eine konföderal-demokratische Organisation betonen. Unser Denken sollte frei und undogmatisch sein, unsere Initiative autonom. Die Identität einer Gruppe darf niemandem aufgezwungen werden, wie es im nationalstaatlichen Ideologieverständnis mit seinem assimilatorischen Charakter geschieht.

Persönlichkeiten treten nicht in eine Partei ein – sie begründen sie. Ein gemeinsames Weltbild, gemeinsame Werte und Ziele verbinden Persönlichkeiten. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der Selbstbildung. Die Entwicklung eigener Initiative ist unabdingbar. Ein:e Sympathisant:in ohne eigene Initiative bleibt ein:e bloßer Befehlsempfänger:in. Revolutionäre Persönlichkeiten hingegen müssen aus der Selbstorganisation hervorgehen.

Es ist entscheidend, persönliche Impulse zu setzen. Eine intensive Selbstbildung ist erforderlich, um Selbstvertrauen in Denken und Handeln zu entwickeln. Selbstorganisation lebt von Individuen, die selbstbewusst handeln und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Nur auf diese Weise kann eine Organisation gesund, organisch wachsen und eigene Produktivität entfalten.

Niemand sollte sich einer bestehenden Bewegung anschließen, um den Herausforderungen der Selbstorganisation zu entfliehen. Vielmehr muss die Bewegung für jeden Einzelnen Anstoß zur Selbstorganisation sein. Eine revolutionäre Persönlichkeit muss sich jenseits aller Grenzen selbstbewusst entfalten.

Jede:r sollte das eigene demokratische Bewusstsein analysieren und es im eigenen Leben weiterentwickeln. Antipathie entsteht dort, wo Theorie und Praxis auseinanderklaffen. Deshalb muss die Analyse ehrlich und schonungslos erfolgen – und die Praxis selbstkritisch weiterentwickelt werden.

Das äußere Erscheinungsbild – Namen, Fahnen, Programme – spricht nicht für sich selbst. Diese Zeichen müssen stets aktiv mit Inhalt gefüllt werden. Es hängt von der Selbstbildung der Persönlichkeiten innerhalb einer Bewegung ab. Politisches Selbstbewusstsein ist entscheidend: Ohne Selbstbewusstsein bleibt politisches Bewusstsein abstrakt und inkonsistent, da die eigene Rolle nicht erkannt wird. Das unterscheidet eine potenziell revolutionäre politische Persönlichkeit von einer lediglich postulierten politischen Identität.

Die Dynamik der Jugend widerspricht der klassischen Parteiorganisation. Mit diesen Strukturen und Denkmustern müssen wir brechen. Das intellektuelle Potenzial einer suchenden Jugend ist entscheidend für die Entwicklung einer demokratischen Moderne. Wir müssen die Potenziale einer Gesellschaft tiefgehend analysieren. Die Jugend sucht, sie rebelliert auf vielfältige Weise gegen das Bestehende und seine Zukunftsperspektiven. Intellektuelle hinterfragen das Bestehende und durchdringen seine Systematik. Intellekt und Militanz – das sind die Potenziale, mit denen eine neue Gesellschaft erkämpft werden kann, wie es seit den Anfängen der PKK der Fall ist.

Ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung des jugendlichen Selbstbewusstseins ist das Bewusstsein für die Geschichte der Jugend. In der Geschichte der Jugend erkennen wir das Potenzial ihrer Dynamik – sei es 1929, 1968 oder heute in Ländern wie Großbritannien, Chile, Griechenland oder den Staaten Nordafrikas.

Rıza Altun (r.) und Abdullah Öcalan in Ankara. Datum der Aufnahme unbekannt © Serxwebûn

Rıza Altun (r.) und Abdullah Öcalan in Ankara. Datum der Aufnahme unbekannt © Serxwebûn