Inmitten neuer politischer Dynamiken und Friedensverhandlungen, in der sich historische Chancen auf eine politische Lösung der kurdischen Frage abzeichnen, rückt das sogenannte Recht auf Hoffnung im Fall von Abdullah Öcalan erneut in den Fokus. Abdullah Öcalan, seit Jahrzehnten Schlüsselfigur im kurdischen Freiheitskampf und zentraler Akteur in vergangenen Friedensprozessen, steht im Zentrum eines Diskurses, der weit über seine Person hinausreicht: Es geht um Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und die reale Möglichkeit einer politischen Lösung der kurdischen Frage. Wer heute über Hoffnung spricht, spricht nicht nur über juristische Prinzipien, sondern über den Mut, den Weg des Friedens konsequent zu verfolgen. Doch was genau bedeutet das Recht auf Hoffnung konkret – und warum ist es gerade jetzt so entscheidend?

Die Bedeutung des Rechts auf Hoffnung

Das Recht auf Hoffnung ist ein völkerrechtlich anerkanntes Prinzip, das aus Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) abgeleitet wird. Es besagt, dass selbst Personen, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, eine reale Aussicht auf Freilassung haben müssen. Dieses Recht wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in mehreren Urteilen bestätigt.

Besonders im Fall „Vinter gegen das Vereinigte Königreich“ von 2013 wurde das Recht auf Hoffnung erstmals konkret definiert. Der Gerichtshof entschied, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe, die keine Möglichkeit einer Überprüfung oder Freilassung bietet, gegen die Menschenwürde verstößt. Jeder Gefangene muss eine reale Chance haben, nach einer gewissen Zeit freigelassen zu werden – soweit Rehabilitierungs- oder humanitäre Gründe dafür vorliegen. Die bloße Existenz der Strafe darf also nicht einer dauerhaften Hoffnungslosigkeit gleichkommen.

Auch im Fall Öcalan stellte der EGMR später fest, dass die verschärfte lebenslange Freiheitsstrafe ohne jede Aussicht auf Freilassung ein Verstoß gegen dieses Recht darstellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen lebenslangen Strafen, bei denen eine Überprüfung nach einer gewissen Zeit möglich ist, wurde bei Öcalan durch türkisches nationales Gesetz jede Form der Reduzierung der Strafe oder Haftüberprüfung ausgeschlossen.

Die Situation von Abdullah Öcalan

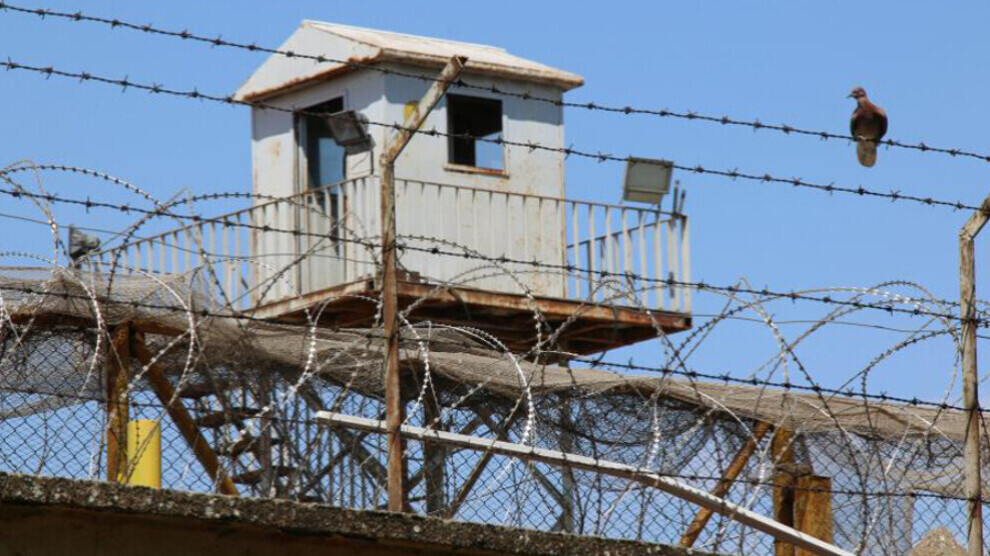

Abdullah Öcalan, der Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), wurde 1999 in der Türkei zum Tode verurteilt. Nach der Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 2002 wurde seine Strafe in eine verschärfte lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt, die keine Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung vorsieht. Seitdem ist Öcalan auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftiert und weitgehend von der Außenwelt isoliert. Diese Form der Haft widerspricht dem vom EGMR formulierten Recht auf Hoffnung, da sie keine Aussicht auf Freilassung bietet.

Im sogenannten „Öcalan 2“-Urteil von 2014 erklärte der EGMR, dass die Türkei mit der verschärften lebenslangen Haftstrafe gegen Artikel 3 EMRK verstoßen habe. Der Gerichtshof forderte, dass: eine Entlassung rechtlich und faktisch möglich sein muss, der Gefangene Verfahrensgarantien bei der Überprüfung haben muss, und die Haftbedingungen auf eine mögliche Resozialisierung ausgelegt sein müssen.

Die Türkei ist durch dieses Urteil sowie durch die Empfehlungen des Antifolterkomitees CPT verpflichtet, die Haftbedingungen von Abdullah Öcalan zu überprüfen. Besonders das Urteil von 2014 verpflichtet die Türkei, ein Haftprüfungssystem einzuführen, das Öcalan eine faire Möglichkeit bietet, seine Strafe überprüfen zu lassen.

Rechtliche und politische Rahmenbedingungen in der Türkei

Nach Abschaffung der Todesstrafe 2004 führte die Türkei die verschärfte lebenslange Haftstrafe ein – ursprünglich als Ersatz für die Todesstrafe bei politischen und terroristischen Straftaten. Diese Art der Strafe sieht keinerlei Möglichkeit der bedingten Entlassung oder Überprüfung vor. Ziel dieser Sonderregelung war es offenkundig, Abdullah Öcalan von jeglicher Perspektive auf Freiheit auszuschließen.

Diese gezielte Entrechtung wird durch Erklärungen hochrangiger Politiker wie Mehmet Ali Şahin, dem damaligen Justizminister und stellvertretenden Vorsitzenden der AKP, aus dem Jahr 2002 belegt. Şahin erklärte in Bezug auf Öcalan: „Wenn man einen Menschen hinrichtet, stirbt er einmal. Wenn man ihn schwer bestraft, tötet man ihn jeden Tag.“ Diese Praxis steht im eklatanten Widerspruch zu der Rechtsprechung des EGMR und den rechtstaatlichen Prinzipien demokratischer Staaten.

Politische Entwicklungen rund um das Recht auf Hoffnung

In den letzten Jahren gab es neue politische Dynamiken, die das Thema des Rechts auf Hoffnung erneut auf die Agenda setzten. Im Oktober 2024 äußerte sich Devlet Bahçeli, Vorsitzender der ultranationalistischen MHP und Koalitionspartner von Präsident Erdoğan, öffentlich zum Fall Öcalan. Bahçeli sprach erstmals davon, dass es ein Recht auf Hoffnung gebe und schlug vor, dass Öcalan die Gelegenheit erhalten könnte, vor dem Parlament zu sprechen – unter der Bedingung, dass die PKK sich auflöst.

Im Februar 2025 veröffentlichte Abdullah Öcalan eine Botschaft, in der er die PKK erneut dazu aufrief, ihren bewaffneten Kampf zu beenden – ein weiterer Versuch seinerseits, einen friedlichen Ausweg und eine politische Lösung der kurdischen Frage herbeizuführen. Seine Initiative beruht auf dem Ziel, einen dauerhaften Frieden zu schaffen. In direkter Reaktion darauf verkündete die PKK im Mai 2025 ihre Selbstauflösung. In ihrer Erklärung hob sie hervor, dass Abdullah Öcalan ein selbstbestimmtes Leben führen können müsse, und unterstrich damit die Bedeutung des Rechts auf Hoffnung – nicht nur für Öcalan, sondern für alle politischen Gefangenen.

Folgen für die Türkei und das internationale Recht

Das Recht auf Hoffnung ist keine bloß moralische Forderung, sondern wurde durch die EGMR-Urteile und internationale Konventionen rechtlich verankert. Die Türkei als Mitglied des Europarats ist verpflichtet, die Urteile des EGMR umzusetzen. In der Praxis jedoch wurde der Fall Öcalan von den türkischen Behörden ignoriert.

Im Jahr 2015 legte die Türkei dem Ministerkomitee des Europarats einen Aktionsplan vor, in dem sie behauptete, das Öcalan-Urteil umgesetzt zu haben – ohne jedoch gesetzliche Änderungen vorzunehmen. NGOs kritisierten diesen Schritt als rein kosmetisch. Das Ministerkomitee forderte daraufhin weitere Maßnahmen, doch bis heute gibt es keine Reform des Strafvollzugsrechts, die dem Recht auf Hoffnung Rechnung trägt.

Fazit – Ein kollektiver Auftrag zur Durchsetzung von Recht und Würde

Der Fall Abdullah Öcalan offenbart exemplarisch die strukturellen Defizite des türkischen Justizsystems im Umgang mit politischen Gegnern. Durch den Einsatz von Sondergesetzen und Ausnahmeregelungen wird nicht nur Öcalans individuelle Rechtsposition untergraben, sondern zugleich ein fundamentales Prinzip des Rechtsstaats verletzt: die Gleichheit vor dem Gesetz.

Das Recht auf Hoffnung, das vom EGMR als unverzichtbares Element menschenwürdiger Strafvollstreckung anerkannt wurde, wird im Fall Öcalan systematisch ignoriert. Damit wird deutlich, dass es sich nicht nur um einen Einzelfall handelt, sondern um ein Symptom einer tiefgreifenden Erosion rechtsstaatlicher Standards in der Türkei. Es offenbart die grundlegenden demokratischen Defizite des türkischen Staates und stellt die Glaubwürdigkeit ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen in Frage.

Öcalans Freiheit steht dabei im Zentrum politischer Auseinandersetzungen. Als langjähriger Vordenker und zentraler Akteur im kurdischen Freiheitskampf ist er bis heute der wichtigste Bezugspunkt für Millionen von Kurd:innen. Seine Isolationshaft ist nicht nur eine individuelle Menschenrechtsverletzung, sondern Ausdruck der Weigerung des türkischen Staates, eine politische Lösung der kurdischen Frage ernsthaft zu verfolgen. Gerade in der aktuellen Phase politischer Öffnung und Friedenssignale ist seine Freilassung entscheidend – nicht nur als menschenrechtliche Notwendigkeit, sondern als Voraussetzung für einen gerechten und dauerhaften Frieden.

Nur durch öffentlichen Druck – national wie international – kann die Türkei dazu bewegt werden, ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und das Recht auf Hoffnung für Abdullah Öcalan und andere Gefangene endlich zu gewährleisten, um so den Weg für eine politische Lösung zu ebnen.

Der Text erschien erstmals auf der Webseite von Civaka Azad