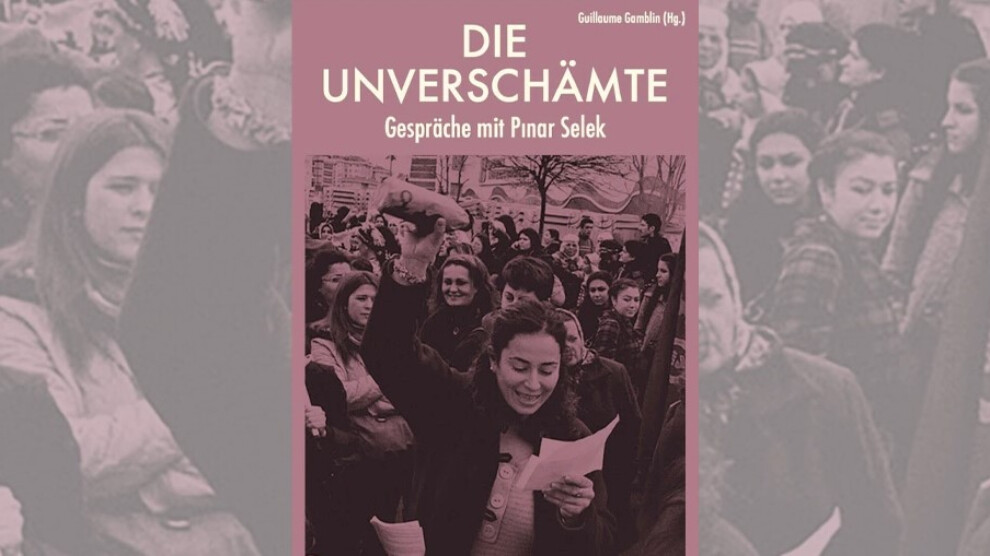

Seit 26 Jahren wird Pınar Selek wegen eines Terrorismusvorwurfs von der türkischen Justiz verfolgt. Viermal wurde sie bereits freigesprochen, doch in Istanbul beginnt heute ein neues Verfahren gegen die 52-Jährige. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe für einen Anschlag, der nie stattgefunden hatte. Im Verlag Graswurzelrevolution erschien im vergangenen Jahr eine deutsche Ausgabe von „Die Unverschämte: Gespräche mit Pınar Selek“ von Guillaume Gamblin. Es ist ein Buch, das inmitten der dunklen Nacht eine klare Forderung formuliert: Wir müssen unsere Träume vorbereiten!

Im Gezi-Park von Istanbul weihten Jugendliche während der großen Protestbewegung von 2013 eine „Hrant-Dink-Straße“ und einen „Pınar-Selek-Platz“ ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die „Frau der tausend Leben“, die der 2007 ermordete armenische Journalist Dink die „Unverschämte“ nannte, bereits seit 14 Jahren im Exil. Doch vom neu-benannten Platz aus sandte man ihr Nachrichten: „Wir sind jetzt dabei, auf Wegen zu wandern, die Sie bereitet haben“ (S. 206). Hoffnung erreichte sie aus einem Ort, an dem Pınar, wie sie selbst sagt, das Leben lernte: Den Straßen Istanbuls.

Dieses Leben auf zweihundert Seiten auszubreiten ist ein unmögliches Unterfangen: Pınar Selek ist Soziologin und Schriftstellerin, antimilitaristische Aktivistin, ökologische Aktivistin, Feministin und Anarchistin. Manche würden fragen, wie all diese Kämpfe gleichzeitig möglich sind, welchen sie wohl in erster Linie verfolgt – und genau hierin besteht ein trügerischer Gedanke, den Pınar überhaupt nicht zulässt: Ihre Gespräche mit Gamblin sind in erster Linie eine Aufforderung, im Kampf gegen Unterdrückung und Herrschaft keine „Hierarchisierung der Prioritäten“ vorzunehmen, das würde nur Grenzen ziehen (S. 79).

Pınar Selek © solidaritéS

„Die Unverschämte“ als Buch hingegen vermag es, Grenzen zu verwischen, sogar jene zwischen Traum und (Auf)Wachen. Das beginnt bereits im ersten der vier Kapitel (1971-1998): Als Tochter einer Hexe (einer Apothekerin, deren vermitteltes Wissen über Heilpflanzen ihr später vor allem im Gefängnis nützt) und eines bekannten linken Anwalts wird sie in eine „magische Welt“ geboren: Geborgen im von dichtenden, musizierenden und sich politisch organisierenden (Kori-)Feen besuchten Elternhaus oder der Apotheke, in der auch jene Heilung suchten, die nicht kamen, um Medikamente zu kaufen. Geborgen zwischen dem ländlichen Haus des Großvaters, einem Mitbegründer der Arbeiterpartei der Türkei, oder den Segeltouren auf dem nahen Meer. Aus dem Traum reißt zuerst der Militärputsch von 1980, der nicht die geselligen Runden, „sondern das Militär in unser Haus brachte“ (S. 25). Pınar war damals neun Jahre alt und erzählte gerne Märchen – das der magischen Welt ihrer Kindheit aber nahm kein gutes Ende. Doch jagte die Träumerin weiter nach magischen Momenten.

So lernte sie mit sechzehn die Straßenkinder kennen, die sie schnell Abla (große Schwester) tauften, Pınar Abla, die so schön erzählen kann. Und so erzählt Pınar auch den Lesenden von den ersten Protestmärschen gegen die militärischen Machthaber, der ersten Verhaftung, der ersten Nacht bei den Straßenkindern und dem Beginn ihres Soziologiestudiums, das sie aufnahm, da das Militär verkündet hatte, keine Soziolog:innen zu brauchen. Sie erzählt vom „Hauch der Freiheit“ an der Mimar Sinan Universität der Schönen Künste; dem Aufbau der Werkstatt der Straßenkünstler:innen und ihrer Straßenzeitung; der gemeinsamen Sprache der Prostituierten, Obdachlosen, Transsexuellen und Roma, die in der Werkstatt aus vielen magischen Momenten wieder einen Traum zu formen wussten in einer Zeit, in der Pınar auch begann, sich verstärkt mit der kurdischen Frage zu beschäftigen. – „Doch an diesem Punkt hat der Albtraum begonnen“: Mit 25 Jahren beginnt sie eine Studie zur bewaffneten kurdischen Bewegung, die sie auch kritisiert, vom Personenkult bis zur militärischen Organisation. Um an Informationen über ihre kurdischen Interview-Partner:innen zu gelangen, deren Identität sie geheim hält, verhaftet und foltert man Pınar tagelang. Nun will sie aufwachen aus einem Traum – und dabei hilft ihr das Schreiben, die „Wärme ohne Grenzen“ der Frauen, mit denen sie eingesperrt ist, und die Fokussierung auf jeden einzelnen Tag in einem Prozess, der an Absurdität kaum zu überbieten ist. Man wirft der Antimilitaristin, die von vielen Revolutionär:innen für ihre Gewaltfreiheit kritisiert wird, einen Bombenanschlag auf dem Istanbuler Gemüsemarkt vor: „Ich hätte nie gedacht, dass man mich eines Tages wegen einer Aktion anklagen könnte, gegen die sich mein ganzes Leben richtete“ (S. 91).

Nach ihrer Freilassung im Jahr 2000 lehnt sie die Gewalt weiter ab, ohne „die gemeinsame Basis des Kampfes durch Debatten um die Kampfmittel zu spalten“ (S. 131): Sofort organisiert sie einen großen Frauenfriedensmarsch im kurdischen Diyarbakır und veröffentlicht ihre Schrift über den Antimilitarismus, die sie im Gefängnis begann und die auch wieder ihren Weg ins Gefängnis findet, bis auf den Nachttisch von Abdullah Öcalan (S. 135). Daraufhin schreibt sie für „Özgur Gündem“, obwohl sie die PKK auch kritisiert („ich kenne keine anarchistische Transformation, die sich auf eine Armee stützt“ S. 137), und findet schließlich ihren Weg zur armenischen Zeitschrift Agos, die sich Gehör verschafft gerade durch ihre radikale Position und eine parallelen Gewaltfreiheit. Aus dem Unverständnis über die anhaltende juristische Verfolgung ihrer Person trotz der Ablehnung von Gewalt war die Erkenntnis gewachsen: Warum der Terrorvorwurf? „Genau wegen dieser Position! Mit der Gewaltfreiheit, mit dem Antimilitarismus kann der türkische Staat nicht umgehen, genau das macht ihm Angst.“ (S. 107).

Das gibt Mut – Pınar erzählt von Protesten und Kunstaktionen, vom Schreiben und von Begegnungen zwischen 2001 und 2009, die endlich wieder das Träumen zuließen, bis der Albtraum wieder die Suche magischer Momente umhüllt: Hrant Dink wird ermordet, und Pınar, die auf dem offenen Meer lernte, dass ihre politische Bewegung der eines Segelbootes ähneln müsse, das die Winde verstehen und nutzen muss, wird gezwungen, dorthin zu gehen, wo sie die Winde nicht kennt: „Ich habe auch den Gang ins Exil wie einen Traum erlebt“ (S. 144).

Pınar hatte erfahren, dass man sie vor der nächsten Anhörung ihres – bis heute nicht abgeschlossenen – Prozesses präventiv inhaftieren wollte. Sie ging nach Berlin, dann nach Frankreich, und überall wurde sie an die Hand genommen und bereitete zugleich neue Wege im Kampf gegen Faschismus, Patriarchat, Kapitalismus, Militarismus – natürlich ohne zu priorisieren. Und wie sie überall aktiv ist, „mit Tränen in den Augen aber auch getrieben von einer inneren Kraft“ (S. 153), so erzählt sie auch davon – als eine Aktivistin auch oder vor allem der Poesie, die den Zuhörer ansteckt mit der unheilbaren Krankheit, an der sie leidet: Der Hoffnung (S. 207). Folter und Exil konnten Pinar von dieser „Krankheit“ nicht heilen, aber „wenn man die ganze Zeit mit einem Problem lebt, das sich nicht auflöst, wird man verrückt“ (S. 197).

Und das Problem ist nicht zuerst die Situation Pınars, die ihre Erzählungen meist mit Analysen über die aktuelle politische Lage in der Türkei beginnt – sie glaubt nicht an Idole, sondern an Freundschaften, und sie will kein besseres Leben, sondern eine andere Welt. „Denn die jetzige Welt ist schrecklich und unerträglich für die Leute, die ihre Sensibilität noch nicht verloren haben“ (S. 211). Für Pınar Selek ist der Faschismus „ein politisches Modell, das der Kapitalismus manchmal nötig hat, um seine Krisen zu lösen“. Diese sind so zahlreich, dass wir uns über den überall erstarkenden Faschismus (in der Türkei, in Deutschland, in Frankreich…) nicht wundern brauchen, sondern Wunder bewirken sollten – das können wir, meint Pınar, „denn wir sind dazu verpflichtet“ (S. 213).

Seit 15 Jahren ist sie nicht mehr in die Türkei zurückgekehrt, da sie für diese Verpflichtung verfolgt wird: Heute wird sie in der Türkei zum fünften Mal vor Gericht gestellt, und auf der ganzen Welt solidarisieren sich Träumer:innen wie Pınar mit der „Unverschämten“.

Bei den Zapatistas, und Pınar, die Träumerin, die gegen (fast?) jede Armee ist, fragte bereits 1994 „wo das Chiapas der Türkei bleibt“ (S. 63), sagt man: „Wir sind eine Armee der Träumer, und deshalb sind wir unbesiegbar.“

„Die Unverschämte“ ist ein gutes Buch, um träumend wach zu werden, das Buch zur Seite zu legen und auf die Straße zu gehen. Vielleicht macht dann die „konkrete Erfahrung die Theorie überflüssig, und so schlägt die Neugier in vitale Energie um (S. 177).“ Aber Pınars Erzählungen sind ja gar nicht bloße Theorie, sondern magische Momente. Schade nur, dass in „Die Unverschämte“ nicht aus ihren zahlreichen Märchen zitiert wird und wir nichts hören vom Zaunkönig, den Ameisen oder den Zikaden. Aber eigentlich will man nach der Lektüre der „Unverschämten“ daraus auch gar nichts lesen, sondern die Märchen von Pınar erzählt bekommen. Das schönste Märchen, das man ihr je erzählte, steht schließlich auch nicht auf Papier geschrieben, aber das liest man am besten selbst im Buch nach:

Guillaume Gamblin (Hrsg.): Die Unverschämte. Gespräche mit Pınar Selek, Verlag Graswurzelrevolution, Heidelberg 2023. https://www.graswurzel.net/gwr/produkt/die unverschaemte/

Hintergrundinformationen:

Offener Brief „Wir stehen an der Seite von Pınar Selek bis zu ihrem endgültigen Freispruch“ https://www.pressenza.com/de/2024/06/wir-stehen-an-der-seite-von-pinar-selek-bis-zu-ihrem-endgueltigen-freispruch/

https://www.pinarselek.com/public/Default.aspx

In eigener Sache: Gegen die Hierarchisierung der Prioritäten im gemeinsamen Kampf! – An diesem Wochenende findet die Konferenz „Kämpfe verbinden“ in Erinnerung an den ermordeten Halim Dener in Hannover statt: https://anfdeutsch.com/Oekologie/mobivideo-fur-halim-dener-konferenz und-demonstration-42667