Die erste Folge der 90-teiligen Dokumentarserie „Ji qirkirinê ber bi jiyana azad ve – Vejîna Kurd“ (dt. Titel: „Vom Völkermord zum freien Leben – Die kurdische Auferstehung“) über die Entstehung und Entwicklung der kurdischen Befreiungsbewegung wird am Mittwochabend auf Stêrk TV ausgestrahlt. Die Zeitung Yeni Özgür Politika hat mit Amed Pîran von der Dokumentations-Kommune Gulistan Tara gesprochen, die das Werk produziert hat.

Wie entstand die Dokumentations-Kommune Gulistan Tara?

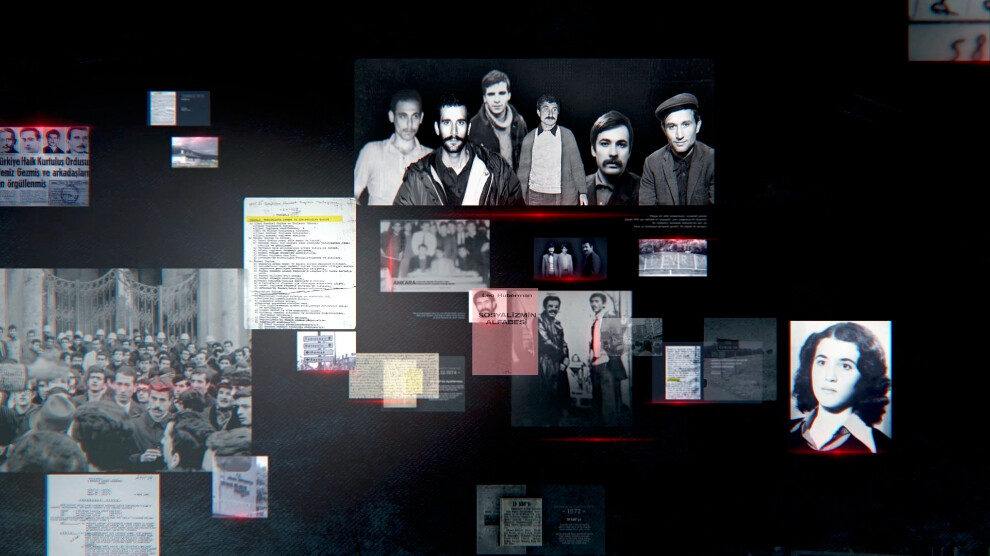

Der ununterbrochene Kampf der kurdischen Freiheitsbewegung, der sich nunmehr über fünf Jahrzehnte erstreckt, war bereits Gegenstand zahlreicher Dokumentarfilme. Besonders erwähnenswert ist die in den 2000er Jahren produzierte Doku „Ateşten Tarih“ (Geschichte aus Feuer), die als umfassende Darstellung der PKK-Geschichte gilt. Doch die sich wandelnden politischen Umstände, der technologische Fortschritt und das heutige Niveau des kurdischen Freiheitskampfes machten eine zeitgemäße und umfassendere Dokumentation dieser Geschichte notwendig. Die Dokumentations-Kommune Gulistan Tara wurde genau zu diesem Zweck gegründet: um den kurdischen Befreiungskampf anhand historischer Quellen, Zeitzeug:innenberichte und visueller Archive systematisch aufzuarbeiten.

Das Ziel war, bisher meist individuell produzierte Dokumentarfilme unter einem gemeinsamen Dach zu bündeln und die kurdische Dokumentationsarbeit organisatorisch und inhaltlich auf ein neues Niveau zu heben. So soll mit Hilfe von Wahrheit, Wissen und Dokumentation, getragen von der Kraft des Visuellen, die kollektive Erinnerung gestärkt, Erlebtes verewigt und ein Beitrag zur korrekten Geschichtsschreibung geleistet werden. Die Doku will den Kampf in allen vier Teilen Kurdistans sowie in der Diaspora aufzeigen – fundiert, belegt, für die gesamte Menschheit zugänglich.

Wie entstand die Idee zur Doku, wann begann die Vorbereitung und wie lange dauerte sie? Wer war beteiligt?

Die Vorbereitungen begannen Ende 2017. Bereits zuvor hatte Abdullah Öcalan die Notwendigkeit einer solchen Dokumentation thematisiert. Auch wenn „Ateşten Tarih“ wichtige Grundlagen schuf, war aufgrund der fortwährenden Entwicklung der Bewegung ein neues Projekt notwendig. Das ursprüngliche Team bestand aus neun Personen, wuchs jedoch im Laufe der Zeit entsprechend den Anforderungen.

Die Arbeit ging weit über Recherche hinaus und umfasste Interviews, Dreharbeiten, Reenactments und technische Produktionen. Da viele historische Ereignisse nicht bildlich dokumentiert sind, wurden szenische Nachstellungen an Originalschauplätzen gedreht. Daran beteiligt waren Kameraleute, Ton- und Synchronsprecher:innen, Colorist:innen, Übersetzer:innen und visuelle Designer:innen. Gefilmt wurde in Kurdistan, der Türkei, Iran, Irak, Syrien, verschiedenen europäischen Ländern sowie Russland. Insgesamt wirkten rund 100 Personen am Projekt mit.

Welchen Zeitraum behandelt die Serie „Kurdische Auferstehung“?

Die Dokumentation besteht aus drei Staffeln. Die erste Episode der ersten Staffel beleuchtet die historischen Umstände, unter denen die PKK entstand. In der zweiten Folge steht die Führungsrolle Abdullah Öcalans im Fokus – denn die PKK ist seit ihrer Gründung stark von seiner Persönlichkeit geprägt. Es folgen Episoden über seine Kindheit, Jugend, Bildung, Begegnung mit dem Sozialismus und erste politische Organisierungsversuche. Die Entwicklung der Gründungsgruppe ab 1973 bis zur Offensive vom 15. August 1984 wird ebenfalls detailliert und anhand von Zeitzeugnissen dargestellt.

Was unterscheidet diese Doku von bisherigen Filmen über die PKK-Geschichte?

Diese neue Serie hebt sich besonders durch den Umfang, die Vielfalt der Zeugenaussagen und den riesigen Archivbestand ab. Erstmals werden nicht nur Gründungsmitglieder der PKK befragt, sondern auch Menschen aus Abdullah Öcalans Familie, Freundeskreis und Umfeld – mit bisher unveröffentlichtem Material und szenischen Darstellungen. Wir sehen Fotos von Öcalan als 21-Jähriger in Amed (tr. Diyarbakır), Berichte über seine Familie, seine Schulzeit, seine Zeit an den Universitäten in Istanbul und Ankara, seine Inhaftierung und Gespräche mit Zeitgenossen.

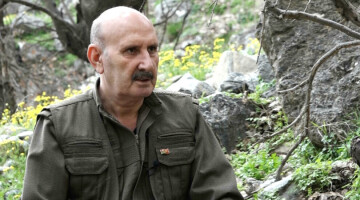

Auch die erste Gruppe von 1973, Friedensphasen, Dokumente über Gespräche mit Staatsvertretern und Konferenzen, Aussagen zentraler Akteur:innen wie Cemil Bayık oder Duran Kalkan, persönliche Aufzeichnungen und Einschätzungen Öcalans sind Teil der Serie. Zeug:innen ergänzen sich dabei gegenseitig, wodurch eine sehr dichte und chronologische Erzählweise möglich wird.

Welche Quellen wurden genutzt?

Eine umfangreiche Archivrecherche bildete die Grundlage. Zentrale Quellen waren die Schriften, Aufzeichnungen, Briefe, Reden und visuellen Materialien von Abdullah Öcalan selbst. Die Archive der PKK, KCK, PAJK sowie Fotos und Videos aus den militärischen Phasen (HRK, ARGK, HPG) wurden ebenfalls geöffnet.

Zeitungen wie Serxwebûn, Berxwedan, Dengê Kurdistan oder die erste HRK-Zeitschrift Peşmerge wurden analysiert. Auch internationale Medien, sowie Zeitungen und Archive aus der Türkei, lieferten wichtige Informationen. Ein besonderer Beitrag kam von den Familien der Gefallenen, deren Fotos, Biografien und Geschichten gesammelt wurden. Auch das Archivmaterial von Med TV, Roj TV, Stêrk TV und Rojavas neuen TV-Sendern floss in die Doku ein.

Zudem wurden Recherchen des Chronik-Teams der PKK in der Türkei und im Libanon integriert. Archive von Mexmûr und Şengal sowie frei zugängliche Online-Quellen wurden ebenfalls ausgewertet. Besonders wertvoll waren auch private Sammlungen und persönliche Dokumente von Zeitzeug:innen.

Mit wie vielen Personen wurden Interviews geführt?

Geplant waren rund 650 Interviews, durchgeführt wurden über 400. Mehr als 30 Interviewpartner:innen verstarben vor oder während den Dreharbeiten. Manche Interviews wurden direkt in der Doku verwendet, andere als ergänzendes Material archiviert.

Da Abdullah Öcalan nicht selbst teilnehmen konnte – wie wurde dieser Mangel ausgeglichen?

Aufgrund seiner Inhaftierung war ein direktes Interview mit Öcalan nicht möglich. Doch da er seine Lebensgeschichte und politischen Analysen in zahlreichen Schriften, Tonaufnahmen und Interviews dokumentiert hat, konnten seine Aussagen dennoch umfassend eingebunden werden. Er selbst ist somit einer der wichtigsten Erzähler der Doku. Vor allem seine Einschätzungen nach dem internationalen Komplott von 1999 spielen eine zentrale Rolle. Fehlende visuelle Aufnahmen wurden durch szenische Darstellungen ergänzt, wobei stets eine objektive, historisch korrekte Darstellung im Vordergrund stand.

Wie entstand die Musik zur Doku?

Die Musik wurde in Kooperation mit Art Medya Produktion entwickelt. Das Team, das bereits „Ateşten Tarih“ vertont hatte, war auch diesmal beteiligt. Unter der Leitung von Hakan Akay entstand ein speziell für den 50. Jahrestag der PKK gegründetes Orchester mit Musiker:innen aus aller Welt. Neun bedeutende Lieder aus der PKK-Geschichte wurden neu arrangiert und eingespielt. Die Mischung aus Kampf, Schmerz, Hoffnung und Stolz spiegelt sich in einem emotional dichten Soundtrack wider. Das positive Echo auf die Trailer zeigt, dass die Musik die Atmosphäre der Zeit wirkungsvoll transportiert.

Wo und in welchen Sprachen wird die Doku veröffentlicht?

Die Erstausstrahlung erfolgt am 2. April auf Stêrk TV (kurdische Version) und am 4. April auf Medya Haber (türkische Version), jeweils nach den Hauptnachrichten. Eine Stunde später sind die Episoden auf dem YouTube-Kanal der Dokumentations-Kommune einsehbar.

Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge auf Kurdisch, jeden Freitag auf Türkisch. Die englische Version ist in Vorbereitung, ebenso Übersetzungen ins Arabische und Soranî. Ziel ist es, die Serie in möglichst viele Sprachen zu übertragen.

Gab es besondere Herausforderungen während der Produktion? Oder einen besonders bewegenden Moment?

Besonders schmerzhaft war es, wenn geplante Interviewpartner:innen verstarben – entweder noch vor dem Gespräch oder kurz danach. Ein Beispiel ist Sakine Arat, eine wichtige Zeitzeugin der Gefängnisjahre, deren Tod tief berührte.

Auch das Überzeugen von Zeug:innen war nicht einfach – viele fürchteten politische Repressionen. Die Recherche in Archiven, das Sichten von Hunderttausenden Fotos und Dokumenten, war mit enormem Aufwand verbunden. In Kriegsgebieten wie den Bergen, Südkurdistan oder Rojava zu drehen, bedeutete eine direkte Gefahr für das Team. Doch die Überzeugung, der Wahrheit verpflichtet zu sein, war die stärkste Motivation.

Sind weitere Projekte geplant?

Ja. Die Dokumentations-Kommune Gulistan Tara wird weitere Projekte umsetzen – sowohl lange Serien als auch kürzere Dokus mit zwei bis drei Folgen. Zudem wird der YouTube-Kanal ein zentrales Archiv für bisherige kurdische Dokumentarfilme sein – ein Ort, an dem sich die Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung konzentriert erleben lässt.