Ko-Vorsitzende des KCK-Exekutivrats

Die Ko-Vorsitzende des Exekutivrats der Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK), Besê Hozat, hat sich in einer ausführlichen Analyse beim Fernsehsender Medya Haber TV zur aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage in der Türkei geäußert. Im Zentrum ihrer Aussagen stand der Friedensaufruf Abdullah Öcalans sowie die Entwicklungen danach. Hozat warf der türkischen Regierung eine politische Irreführung und mangelnde Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem Aufruf vor.

Tiefe Widersprüche in der Türkei

Die politische Lage in der Türkei ist laut Besê Hozat durch tiefe Widersprüche und eine zunehmende Polarisierung geprägt. Der Friedensaufruf Öcalans vom Februar markiere eine historische Gelegenheit – doch diese werde vom Staat ignoriert. Solange der politische Wille zur Lösung der kurdischen Frage nicht ernsthaft vorhanden sei und Repressionen dominieren, bleibe der Weg zu einer demokratischen und friedlichen Zukunft blockiert. Die Antwort darauf könne nur in einer breiten, solidarischen Bewegung der demokratischen Kräfte liegen.

Newroz als politisches Manifest: Ein Ruf nach Einheit, Frieden und Demokratie

Besê Hozat hob zunächst die besondere politische Bedeutung des diesjährigen Newroz-Festes hervor. Es sei mehr als nur ein kultureller Anlass gewesen, sondern zu einem machtvollen Ausdruck kollektiver Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie geworden. In zahlreichen Städten sei die zentrale Forderung nach der Freilassung von Abdullah Öcalan, nach einer demokratischen Gesellschaftsordnung und nach nationaler Einheit der Kurd:innen deutlich artikuliert worden. „Die Menschen haben auf den Newroz-Plätzen nicht nur gefeiert, sie haben ihre Erwartungen an die Politik lautstark formuliert. Die Forderung nach einem demokratischen Wandel und nach Öcalans physischer Freiheit war unüberhörbar“, so Hozat.

Öcalans Aufruf – Eine historische Chance, die ignoriert wird

Mit seinem Aufruf vom 27. Februar habe Öcalan eine weitreichende Perspektive eröffnet, erklärte Hozat. Ziel sei eine demokratische Republik, die auf einem pluralistischen Gesellschaftsmodell basiere – mit Gleichberechtigung für alle Ethnien, Religionen und sozialen Gruppen. Besonders betonte sie, dass dieser Aufruf nicht einseitig, sondern das Ergebnis eines Konsenses mit der staatlichen Seite gewesen sei. „Dieser Aufruf ist ein gemeinsamer Vorschlag, ein politisches Angebot an Staat und Gesellschaft“, so Hozat. Dass der türkische Staat trotz dieses Angebots keine ernsthaften Schritte unternommen habe – weder rechtlich noch politisch – sei ein klares Zeichen für fehlende Dialogbereitschaft.

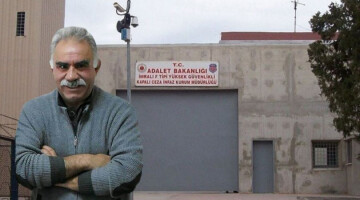

„Ohne Öcalan kann es keine Entwaffnung geben“

Ein zentraler Punkt in Hozats Ausführungen war die Rolle Abdullah Öcalans in einem möglichen Friedensprozess. Nur er könne einen Wandel in der kurdischen Bewegung anstoßen, nur mit seiner direkten Beteiligung könnten Schritte wie ein Kongress der PKK, eine mögliche Selbstauflösung oder ein dauerhafter Waffenstillstand eingeleitet werden. Die seit Jahren bestehende Isolationshaft auf der Gefängnisinsel Imrali verhindere jedoch jegliche Kommunikation Öcalans zu seiner Außenwelt und umgekehrt und sei ein schwerwiegendes Hindernis für den Dialog. „Ohne Öcalans direkte Beteiligung kann kein Kongress einberufen, keine Entscheidung über Entwaffnung getroffen werden“, sagte Hozat. Sie kritisierte in diesem Zusammenhang auch Justizminister Yılmaz Tunç scharf, der sich unlängst gegen eine Gesetzesänderung zur Anwendung des „Rechts auf Hoffnung“ aussprach. „Wenn der Wille da wäre, könnten entsprechende rechtliche Änderungen binnen weniger Tage umgesetzt werden.“

Einseitiger Waffenstillstand und fortgesetzte Repression

Trotz eines von der PKK am 1. März ausgerufenen einseitigen Waffenstillstands setze der Staat seine Angriffe gegen die kurdische Guerilla unvermindert fort. Hozat sprach von intensiven Bombardierungen unter Einsatz schwerer Waffen, einschließlich chemischer Kampfstoffe. Die türkische Regierung lehne nicht nur einen Gegenschritt zur Waffenruhe ab, sondern ignoriere den Krieg an sich: „Sie behaupten, es gebe gar keinen Krieg – das ist eine Verhöhnung der Realität“, so Hozat. Zehntausende Tote, Milliardenkosten und eine wirtschaftlich und gesellschaftlich geschwächte Türkei sprächen eine andere Sprache.

Repression in Kurdistan – ein Spiegel für ganz Türkei

Besê Hozat zeichnete ein düsteres Bild der innenpolitischen Lage: Das autoritäre Vorgehen gegen die kurdische Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten sei zum Modell für das gesamte Land geworden. „Was in Kurdistan ausprobiert wurde, wird jetzt auf die gesamte Türkei ausgeweitet: Repression, Zensur, Machtkonzentration.“ Besonders seitens der Regierungskoalition aus AKP und MHP sei ein massiver Druck auf alle oppositionellen Kräfte zu beobachten – darunter die CHP, die Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen.

Stadtkonsens: Symbol für türkisch-kurdische Zusammenarbeit

Als besonders gefährdet bezeichnete Hozat das Projekt „Stadtkonsens“ – eine kommunale Allianz zwischen kurdischen und türkischen oppositionellen Kräften. Dieses Bündnis stehe für gesellschaftliche Versöhnung, interethnische Zusammenarbeit und demokratische Reformen. Doch gerade deshalb werde es vom Staat attackiert. „Wer die Einigkeit von Kurd:innen und Türk:innen angreift, hat kein Interesse an Frieden“, so Hozat. Angriffe auf dieses Bündnis – etwa durch Absetzungen gewählter Bürgermeister:innen – seien ein direkter Angriff auf jede Form von Demokratisierung.

Öcalans Inhaftierung: Das zentrale Hindernis

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Kritik war die fortdauernde Isolationshaft Abdullah Öcalans. Seine vollständige politische Isolation, die seit Jahren andauert, sei mit demokratischen Grundsätzen unvereinbar. „Solange Öcalan keinen Zugang zur Öffentlichkeit, zu seiner Familie, zu Jurist:innen oder politischen Delegationen hat, kann von einem glaubwürdigen Friedensprozess keine Rede sein“, sagte Hozat. Dabei verwies sie auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die regelmäßig vom türkischen Staat verletzt werde.

Syrien und der regionale Kontext: Die Rolle der Türkei

Auch zur türkischen Rolle im Syrien-Konflikt bezog Hozat klar Stellung. Sie warf der Türkei vor, gezielt Destabilisierung zu betreiben und fundamentalistische Kräfte zu unterstützen – insbesondere gegen Alawit:innen und Kurd:innen in der Region. Die Massaker an der alawitischen Bevölkerung in den Küstengebieten im Westen Syriens, bei denen nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 1.500 Menschen getötet wurden, bezeichnete Hozat als „schwere Kriegsverbrechen“, für die nicht nur die neue Regierung des Al-Qaida-Ablegers „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS) verantwortlich sei. „Auch die Türkei trägt eine Mitverantwortung. An den Massenmorden waren Milizen der türkischen Proxytruppe SNA beteiligt. Und soweit wir wissen, wurden einige Gebiete der alawitischen Minderheit direkt von türkischen Drohnen und Kampfhubschraubern bombardiert.“ Überdies blockiere der türkische Einfluss auf Damaskus eine demokratische Entwicklung Syriens und sei eine zentrale Ursache für anhaltendes Chaos.

Ein Appell zur Einheit der demokratischen Kräfte

Abschließend richtete Besê Hozat einen dringenden Appell an alle demokratischen Kräfte der Türkei. Angesichts des zunehmenden Autoritarismus, der systematischen Repression und der ungelösten kurdischen Frage müsse eine breite demokratische Allianz gebildet werden. „Die Opposition darf sich nicht spalten lassen. Es braucht eine vereinte Front gegen den Faschismus – für Demokratie, Frieden und Freiheit.“ Der Aufruf sei deutlich: „Ohne eine gesetzlich abgesicherte Grundlage, ohne garantierte Mitwirkung aller Akteur:innen, und vor allem ohne die physische Freiheit Abdullah Öcalans, kann es keinen dauerhaften Frieden geben.“