Am 12. Juni wurde der internationale Tag gegen Kinderarbeit begangen. Grund genug, um einen Blick auf die Situation von Kinderarbeiter:innen in der Türkei und Nordkurdistan zu werfen. Mit der durch den Krieg und die Wirtschaftspolitik des AKP/MHP-Regimes herbeigeführten ökonomischen Krise in der Türkei und der galoppierenden Inflation verarmen immer größere Teile der Bevölkerung und leben oft unter der Hungergrenze. Dies führt dazu, dass immer mehr Kinder ebenfalls zum Unterhalt der Familie beitragen müssen. Besonders dramatisch ist die Situation für Geflüchtete in der Türkei und Nordkurdistan. Sie sind komplett dem informellen Arbeitsmarkt ausgeliefert. Offiziell ist die Rede von rund 720.000 erwerbstätigen Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren. Dies wären 4,4 Prozent von den 14,3 Millionen Kindern und Jugendlichen in dieser Altersklasse. Von diesen Erwerbstätigen seien 20 Prozent in der Altersgruppe von 6 bis 15 Jahren. Von den besonders jungen Kindern von 6 bis 11 Jahren seien einer Umfrage zufolge geschätzt rund 32.000 erwerbstätig. Diese Statistik ist jedoch in keiner Weise repräsentativ, da von der Seiten der türkischen Regierung weder die Bereitschaft noch das Interesse besteht, die hohen Dunkelziffern im informellen Sektor zu erfassen. Insbesondere die unzähligen Migrant:innen und Flüchtlinge sind explizit aus der Statistik ausgenommen, ebenso wie Kinder und Jugendliche, die ohne Lohn in staatlich-privaten Arbeitsprogrammen wie MESEM arbeiten.

Blutige Kirschen und Haselnüsse in deutschen Supermärkten

In Deutschland werden Kirschen und Haselnüsse aus der Türkei verkauft, Jeans aus türkischen Sweatshops, Waschmaschinen aus türkischer Industrieproduktion. Landwirtschaftliche Produkte sind das Ergebnis brutaler Ausbeutung von Saisonarbeitskräften, einem der führenden Sektoren im Bereich Kinderarbeit. Jedes Jahr beginnt der Ausbeutungszyklus der Saisonarbeiter:innen im Frühling und endete erst im Oktober. Oft handelt es sich um vertriebene Kurd:innen, die je nach Erntesaison bestimmter Obst- und Gemüsesorten von Ort zu Ort ziehen müssen. Auf Lastwagen werden sie an Orte gebracht, die sie noch nie zuvor gesehen haben – Orte, an denen ihnen keinerlei Rechte gewährt werden, nicht einmal Nahrung. In Sweatshops werden billige Textilien wie Stonewashed Jeans produziert, in der türkischen Metallindustrie Produkte wie Waschmaschinen auch für den deutschen Markt. In der Textil- und Metallindustrie werden minderjährige Arbeiter:innen immer wieder Opfer von „Unfällen“ durch Zerquetschen oder Vergiftung.

70 Tote jährlich durch Ausbeutung von Minderjährigen

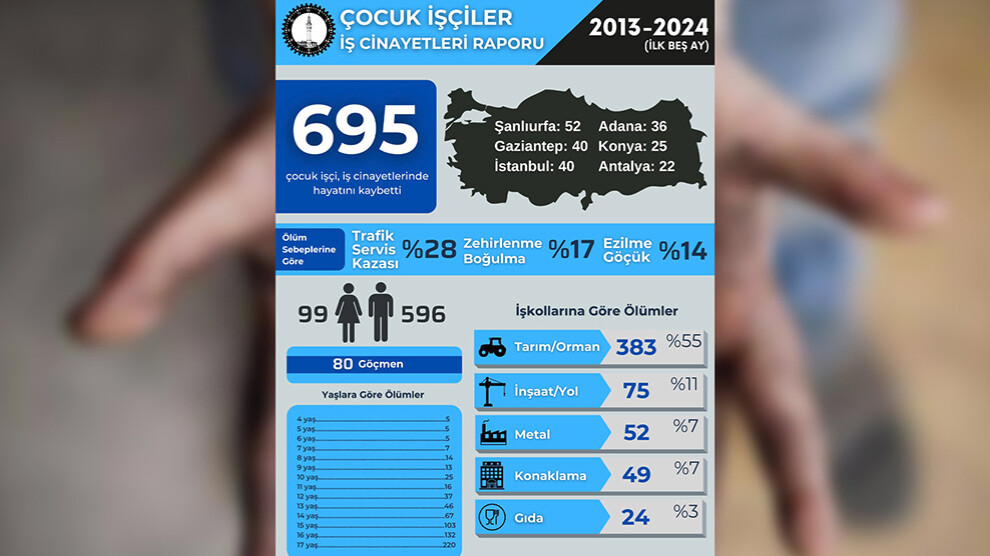

Nach einer aktuellen Statistik des Netzwerks für Arbeitsgesundheit und Sicherheit (ISIG) werden jedes Jahr durchschnittlich 60 bis 70 Todesfälle von Minderjährigen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendarbeit registriert, Tausende werden verletzt, verstümmelt, ganz abgesehen von den psychologischen Auswirkungen. Dem Bericht zufolge haben seit 2013 mindestens 695 Kinder ihr Leben insbesondere in staatsverordneten Schülerarbeiter-Programmen verloren. ISIG definiert dabei Kinderarbeiter:innen als Personen, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben und bezahlt oder auf eigene Rechnung/unbezahlt arbeitet.

Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen als „Bildungsprogramm“

2006 wurde das MESEM-Programm in Kooperation zwischen der Koç Holding und dem Ministerium für Nationale Bildung unter dem Motto „Berufsschulen sind eine nationale Angelegenheit“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt leitete einen weiteren Anstieg der Kinderarbeit ein.

MESEM: Umverteilung von Steuergeldern an Kapitalisten

Das MESEM-Programm dient dazu, unter dem Motto „Schülerarbeiter“ Jugendliche in arbeitsintensive Sektoren des Niedriglohnbereichs abzuführen. Es handelt sich um ein Programm blanker Ausbeutung. Das zeigt sich in den Zahlen: Bis April 2023 stiegen die Produktionseinnahmen im Rahmen der „beruflich-technischen Bildung“ auf zwei Milliarden Lira, während die Ausgaben nur 300 Millionen Lira betrugen. Es wird geschätzt, dass die Produktionseinnahmen bis zum Ende des letzten Jahres auf 3,5 Milliarden Lira steigen werden. Während die Schülerarbeiter:innen nichts erhalten, bekommen die Unternehmen staatliche Subventionen.

Im Jahr 2024 wurden 1 Milliarde 698 Millionen TL an Unternehmer für die kostenlos beschäftigten Schülerarbeiter:innen gezahlt. In den letzten drei Jahren wurden aus öffentlichen Mitteln 15 Milliarden TL an die Unternehmen gezahlt. Mit immer neuen Förderprogrammen in diesem Rahmen werden weitere Regelungen unterlaufen. Im Jahr 2023 überstieg die Zahl der Unternehmen, die sich für das Programm bewarben, eine Million.

Für das MESEM-Programm sollen Schüler:innen in den Ferien offiziell vier Tage in der Woche ohne Lohn als „Bildungsprogramm“ arbeiten. Die Grenze wurde nun auf die 7. Klasse abgesenkt. Das heißt, dass Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren zu schwersten Arbeiten herangezogen werden. Pilotprojekte in diesem Sinne wurden in zehn Städten an 196 Schulen gestartet. Unter dem Vorwand, die Kinder könnten so Diplome für Berufsausbildungen erwerben, sind insbesondere Kinder aus armen Familien darauf angewiesen, diese „Angebote“ anzunehmen. ISIG schreibt angesichts dessen: „Kinderarbeiter werden systematisch bereits in jungen Jahren, dem Spielalter, der Grundschule entrissen und in die Mühlen des türkischen Kapitalismus geworfen. Dort lassen sie, die Zukunft dieses Landes, ihre Kindheit, ihre Jugend und ihre Gesundheit. Das ist kein Zufall, sondern die bewusste, systematische Ausbeutung von billigen Arbeitskräften.“

Statistik der registrierten Tode von Kinderarbeiter:innen

Die von ISIG aufgestellte Statistik hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und stützt sich allein auf die Erfassung von Medienberichten und Berichten betroffener Familien. Demnach sind in den letzten zehn Jahren mindestens 695 Kinderarbeiter:innen ums Leben gekommen. 596 von ihnen waren männlich, 99 weiblich. Mit 52 Toten führt die landwirtschaftlich geprägte nordkurdische Provinz Riha (tr. Urfa) das Feld an.

Todesursachen: Ersticken, Zerquetschen, Unfälle und Gewalt

Die Ursachen der Todesfälle unter minderjährigen Arbeiter:innen sind vielfältig. 193 der Betroffenen starben durch Verkehrs- und Transportunfälle; 115 Minderjährige durch Vergiftung, Ertrinken; 97 Kinder durch Zerquetschen und Einsturz; 63 Minderjährige durch Sturz aus großer Höhe; 58 Minderjährige durch Gewalt; 44 Minderjährige durch Stromschlag; 41 Minderjährige durch Blitzschlag; 28 Minderjährige durch Explosion, Verbrennung; 14 Minderjährige durch Herzinfarkt, Hirnblutung; 13 Minderjährige durch Schnittwunden, Bruch; 10 Minderjährige durch Suizid; 9 Minderjährige durch Aufprall von Gegenständen; 10 Minderjährige aus anderen Gründen.

Verkehrs- und Transportunfälle stellen die häufigste Todesursache dar, da Minderjährige in überfüllten Kleinbussen, Traktoren oder Anhängern zu ihrem Arbeitsort transportiert werden. Außerdem sterben immer wieder Minderjährige bei Kuriertätigkeiten. Ein weiterer wichtiger Grund ist das Ertrinken. Minderjährige, die als Saisonarbeiter:innen in der Landwirtschaft tätig sind, holen sich Trinkwasser oder Wasser für den allgemeinen Gebrauch aus Bächen und Wasserkanälen. Außerdem ertrinken Kinder in diesen Bächen und Wasserkanälen, die sie aufgrund der Hitze von über 50 Grad im Sommer zum Abkühlen und Waschen aufsuchen.

Zerquetschen ist eine häufige Todesursache bei Kindern in der Metall-, Lebensmittel-, Textil- und Chemieindustrie, kommt aber auch an Erntemaschinen vor. In diesem Rahmen ist der Verlust von Gliedmaßen oder Knochenbrüche ebenfalls häufig. Stürze aus großer Höhe sind die häufigste Todesursache bei Minderjährigen auf dem Bau. Diese Todesursachen haben insbesondere aufgrund des MESEM-Programms in den letzten Jahren einen Anstieg erlebt.

Gewalt ist eine weitere Todesursache. Insbesondere Kinder- und Jugendliche sind von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen. Dies schlägt sich auch in der Zahl der Todesfälle nieder:

383 Minderjährige starben in der Land- und Forstwirtschaft (252 als Arbeiter:innen und 131 Bäuer:innen); 75 Minderjährige im Baugewerbe, Straßenbau; 52 Minderjährige in der Metallindustrie; 49 Minderjährige im Beherbergungsgewerbe; 24 Minderjährige in der Nahrungsmittelindustrie; 23 Minderjährige im Handel; 21 Minderjährige bei allgemeinen Arbeiten; 17 Minderjährige in der Textil- und Lederindustrie; 16 Minderjährige im Transportwesen; 12 Minderjährige in der Holz- und Papierindustrie; 7 Minderjährige in der Chemie- und Kautschukindustrie; 4 Minderjährige in der Energiewirtschaft; 3 Minderjährige in der Zement-, Erden- und Glasindustrie; 1 Minderjähriger im Bergbau; 1 Minderjähriger in der Kommunikationsindustrie; 1 Minderjähriger im Gesundheitswesen; 6 Minderjährige, deren Arbeitsbereich anhand der vorliegenden Daten nicht ermittelt werden konnte.

ISIG stellt fest, dass in diesem Jahr 78 Prozent der Todesfälle von Minderjährigen im Zusammenhang mit Lohnarbeit stattgefunden haben. Das Netzwerk schließt aus dem Anstieg des Anteils einen generellen Anstieg der Lohnarbeit von Minderjährigen und damit der Kinderarbeit. Interessant ist auch die Veränderung der Anteile in Bezug auf die Sektoren. Auch wenn die Landwirtschaft weiterhin den größten Sektor der Todesfälle abbildet, sinkt die Zahl, während der Anteil von Todesfällen von Kindern in der Industrie, im Dienstleistungssektor und auf dem Bau steigt. ISIG sieht darin eine direkte Auswirkung des MESEM-Programms, das Kinder- und Jugendliche in die sich in Anatolien entwickelnden Industriegebiete zieht.

Altersverteilung unter Todesfällen spiegelt Kinderarbeit wider

Die Kinderarbeit in der Türkei und Nordkurdistan beginnt im Alter zwischen 4 und 8 Jahren. Aufgrund der prekären sozialen Lage werden Kinder bereits in diesem Alter in der Landwirtschaft als Sammler:innen, Hirt:innen und landwirtschaftliche Saisonarbeiter:innen (zusammen mit ihren Familien) eingesetzt, andererseits verkaufen kleine Kinder Taschentücher und putzen Fenster. Die Zahl der Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und der Kinder, die auf der Straße arbeiten, nimmt jedoch ab einem Alter von 8 Jahren deutlich zu. Im Alter von 10 bis 12 Jahren sehen wir Kinder, die in der Textil- und Metallindustrie arbeiten. Im Alter von 13 bis 14 Jahren arbeiten Hunderttausende Kinder in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in der Industrie und im Dienstleistungssektor, und mehr als eine Million Minderjährige in der Altersgruppe von 15 bis 17 Jahren sind in der Landwirtschaft, im Beherbergungsgewerbe, im Handel, im Baugewerbe, in der Metall-, Textil- und Lebensmittelindustrie tätig.