Ein Chronist der Leiden: Das erschütternde Tagebuch des Peschmerga Karwan Rauf

Die Geschichte der Kurd:innen ist geprägt von einem unermüdlichen Streben nach Anerkennung, Selbstbestimmung und dem Widerstand gegen jahrzehntelange Unterdrückung.

Die Geschichte der Kurd:innen ist geprägt von einem unermüdlichen Streben nach Anerkennung, Selbstbestimmung und dem Widerstand gegen jahrzehntelange Unterdrückung.

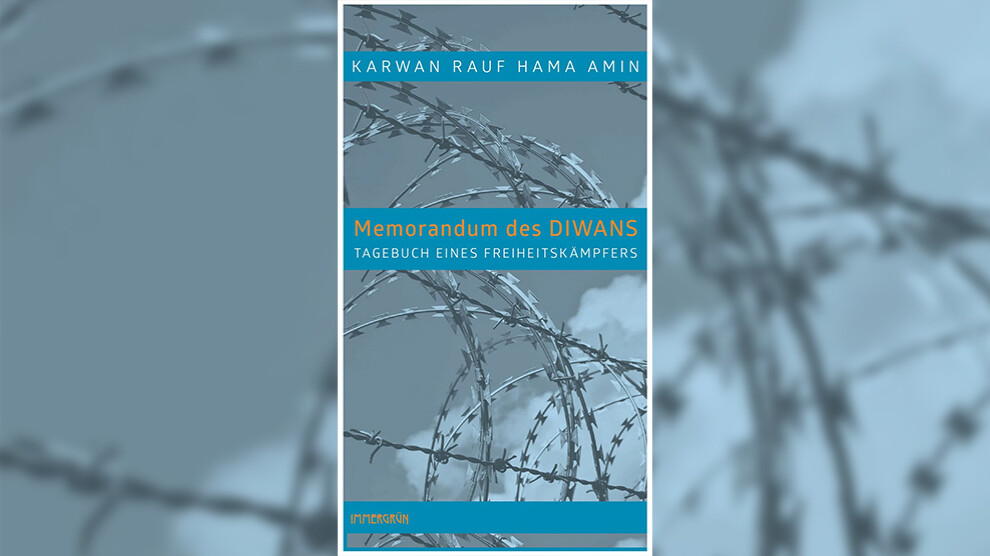

In einer Region, die von komplexen geopolitischen Interessen und wechselnden Machtverhältnissen beeinflusst wird, erzählt das kürzlich in deutscher Übersetzung erschienene „Memorandum des Diwans – Tagebuch eines Freiheitskämpfers“ die bewegende Geschichte eines kurdischen Aktivisten. Verfasst von Karwan Rauf Hama Amin, bekannt als Karwan von PASOK, bietet dieses Buch einen eindrucksvollen Einblick in das Leben eines kurdischen Freiheitskämpfers während der repressiven Herrschaft des Baath-Regimes im Irak der 1980er Jahre.

Der Titel als Zeugnis des Widerstands

Der Titel des Buches, „Memorandum des Diwans“, ist mehr als nur ein Name; er trägt eine tiefe symbolische Bedeutung. Karwan Rauf widmete es seinen Kindern, Diwan und Kozhan. Seinen Sohn nannte er Diwan, was so viel bedeutet wie „Besitzer des Archivs und Chronist der Leiden der Gefangenen“. Diese Namenswahl unterstreicht Karwans Absicht, die Erfahrungen der Verfolgung und die Grausamkeiten in den Gefängnissen zu dokumentieren und für die Nachwelt festzuhalten. Der Name seiner Tochter, Kozhan, entspringt dem „Schmerz, dem Elend und der Angst“, die er im Gefängnis erlebte, und spiegelt die tiefe persönliche Betroffenheit des Autors wider.

Dieses Tagebuch ist nicht nur eine persönliche Leidensgeschichte, sondern auch ein Zeitdokument. Es eröffnet eine Innenperspektive auf die Unterdrückung kurdischer Identität während der Herrschaft des Baath-Regimes unter Saddam Hussein – einem Kapitel irakischer Geschichte, das im Westen oftmals nur in Schlaglichtern wahrgenommen wird. Die Aufzeichnungen von Karwan Rauf sind Zeugnisse eines kollektiven Gedächtnisses, das jahrzehntelang marginalisiert wurde.

Eine PASOK-Einheit aus Silêmanî, Karwan Rauf hinten dritte Person von links. Anfang der 1980er © privat

Eine PASOK-Einheit aus Silêmanî, Karwan Rauf hinten dritte Person von links. Anfang der 1980er © privat

Der Kontext des Irak-Iran-Krieges und die Anfal-Operation

Karwans Geschichte ist untrennbar verbunden mit dem historischen Kontext des Irak-Iran-Krieges (1980–1988) und der darauffolgenden Anfal-Operation. Während des Krieges unterstützten viele Kurd:innen den Iran, was zu brutalen Repressionen durch das irakische Regime führte. Die Anfal-Operation, durchgeführt zwischen 1986 und 1989, war eine systematische Kampagne zur Vernichtung der kurdischen Bevölkerung im Nordirak. Unter der Leitung von Ali Hasan al-Madschid, bekannt als „Chemical Ali“, wurden Hunderttausende Kurd:innen getötet, deportiert oder zum Verschwinden gebracht. Besonders erschütternd war der Giftgasangriff auf Halabdscha (ku. Helebce) im Jahr 1988, bei dem bis zu 5.000 Menschen ums Leben kamen.

Der Widerstand und die Haftbedingungen

Als Mitglied der kurdischen Peschmerga kämpfte Karwan in den Bergen für die Rechte seines Volkes. Das Buch schildert detailliert seine Organisationsarbeit im Untergrund, seine Verhaftung und die darauf folgende Tortur in verschiedenen Foltergefängnissen. Die Leser:innen werden Zeug:innen der brutalen Methoden, die das Baath-Regime anwandte, um Informationen zu erpressen und den Widerstand zu brechen. Karwan Rauf scheut sich nicht, die Gewalt, die Folter und den Tod in erschütterndem Ausmaß zu beschreiben. Von Schlägen mit Kabeln und Gummischläuchen über Elektroschocks bis hin zu psychischer Grausamkeit und Erniedrigungen – das Buch zeichnet ein düsteres Bild der Haftbedingungen und der Willkür des Regimes.

Solidarität und Zusammenhalt unter den Gefangenen

Trotz der widrigsten Umstände entwickelten die politischen Häftlinge Strategien des Widerstands und der gegenseitigen Unterstützung. Das Gefängnis wurde so nicht nur zum Ort der Qual, sondern auch zu einer „Schule“, in der man „reifer“ wurde und den „Blick für viele Dinge schärft“. Hier wurden „neue Erinnerungen“ gesammelt, wenn auch schmerzhafte. Die gemeinsame Erfahrung des Leidens schweißte die Gefangenen zusammen und stärkte ihren „Kampfeswillen“ und ihren „Glauben“ an die kurdische Sache.

Die Komplexität der Reaktionen und die Rolle der Kollaboration

Das Buch beleuchtet auch die unterschiedlichen Reaktionen der Häftlinge auf die Repression. Während viele unerschütterlichen Mut bewiesen, gab es auch jene, die unter dem Druck zusammenbrachen und zu Spitzeln wurden. Diese Zerrissenheit innerhalb der kurdischen Bewegung wird ebenso thematisiert wie die verabscheuungswürdige Kollaboration einiger Kurd:innen mit dem Regime. Der Begriff „cahş“ (oder „jash“), wörtlich „Esel“, wurde als Schimpfwort für Kurd:innen verwendet, die mit der irakischen Regierung zusammenarbeiteten.

Historische und politische Kontexte

Die Einleitung des Buches durch das Redaktionsteam bietet wichtige historische und politische Kontexte für Karwans Erzählung. Sie werfen einen verkürzten Blick auf die Geschichte der kurdischen Bevölkerung und die Entwicklung des kurdischen Nationalismus. Dabei wird betont, dass dieser Nationalismus im Gegensatz zu europäischen Ausprägungen primär auf Selbstbestimmung und den Schutz der kurdischen Identität angesichts jahrzehntelanger Unterdrückung abzielt. Es wird die Unterscheidung zwischen dem Nationalismus einer unterdrückten Gemeinschaft und dem Nationalismus eines unterdrückenden Staates hervorgehoben.

Karwan Rauf vor dem früheren Foltergefängnis Amna Suraka in Silêmanî, das heute ein Museum ist © privat

Karwan Rauf vor dem früheren Foltergefängnis Amna Suraka in Silêmanî, das heute ein Museum ist © privat

Die Verantwortung deutscher Unternehmen

Ein besonders kritischer Aspekt des Buches ist die Rolle deutscher Unternehmen bei der Ausstattung des irakischen Regimes mit Chemiewaffen-Technologie. Zwischen 1982 und 1988 lieferten deutsche Firmen Anlagen und Zubehör zur Produktion chemischer Kampfstoffe. Diese Lieferungen ermöglichten es dem Irak, ein umfassendes Chemiewaffenarsenal aufzubauen, das auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wurde. Die fehlende juristische und politische Aufarbeitung dieser Komplizenschaft ist ein dunkler Fleck in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Darüber hinaus thematisieren Gastbeiträge in diesem Buch die langfristigen Auswirkungen der westlichen Embargos gegen den Irak in den 1990er Jahren – Maßnahmen, die häufig nicht das Regime, sondern die Bevölkerung trafen. Auch der heutige Zustand der kurdischen Autonomieregion im Irak wird kritisch betrachtet. Trotz politischer Fortschritte bleibt die Region wirtschaftlich abhängig und militärisch verletzlich – insbesondere durch wiederkehrende Luftangriffe aus der Türkei und dem Iran.

Eine notwendige Erinnerung

„Memorandum des Diwans“ ist mehr als ein Zeugnis individuellen Leids – es ist ein politisches Dokument, ein Mahnmal der Gewalt und zugleich ein Appell an die Menschlichkeit. Karwan Rauf gelingt es, seine persönliche Geschichte in den größeren historischen Rahmen einzuordnen, ohne dabei seine eigene Stimme zu verlieren. Seine Schilderungen sind eindringlich, oft schwer zu ertragen – aber gerade deshalb notwendig.

Für eine deutschsprachige Leserschaft bietet das Buch nicht nur Zugang zu einer bislang oft ausgeblendeten Geschichte, sondern auch eine Reflexion über universelle Themen: Widerstand, Menschenwürde und die Verantwortung kollektiver Erinnerung.

Weiterführende Links:

Link zur Crowdfunding Kampagne: https://www.betterplace.me/tagebuch-eines-widerstandskaempfers

Link zum Herausgeber:innen-Kollektiv und mehr Informationen: https://ya-media.org/prints/